エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

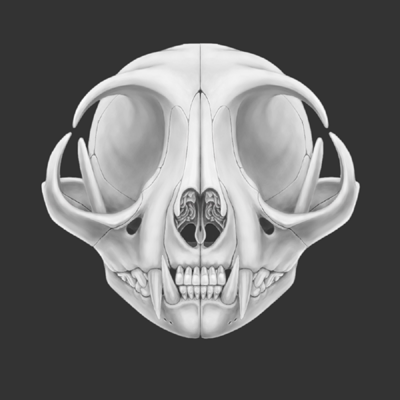

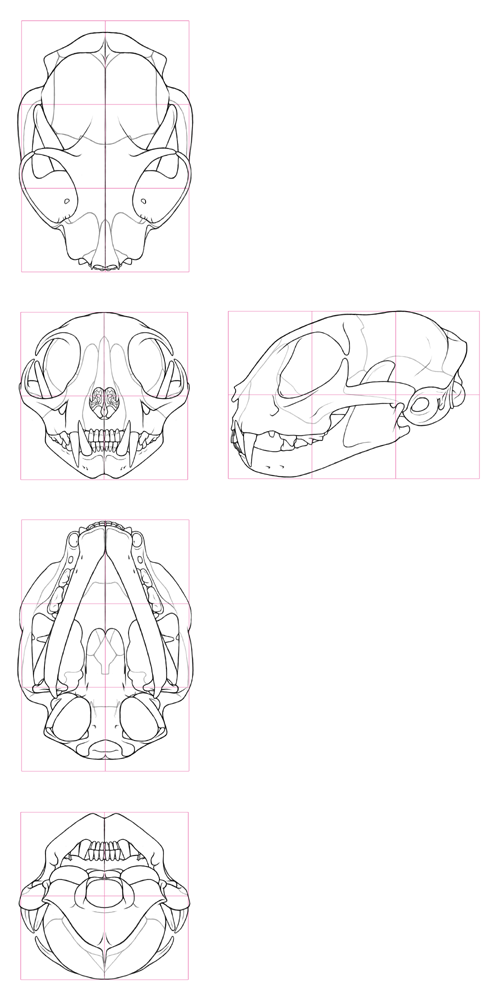

図面は完成したものの、やはり立体構造の把握には陰影があったほうがいいと思ったので塗ってみることにした。立体構造を正確に理解しているかどうかの確認も兼ねている。

ついでに、いろいろ調べてきたこともこの機会にまとめてみることにする。

●正面図

猫の頭蓋骨を見て、真っ先に目を引くのは4本の大きな犬歯だろう。肉食動物にとっては命とも言えるパーツであり、骨に対して極めて頑丈に設置されている。

上側の犬歯が下側の犬歯の外側になるように互い違いに配置され、噛み合わせに合うように歯の並びに隙間がある。生きている猫を見る限り、そこまで犬歯は目立たないように思えるが、これは俗にマズル(ω)とも呼ばれるヒゲ袋の下にうまい具合に格納されているからである。

歯の種類の構成は、以下のようにヒトとは異なる(永久歯の場合)。

・切歯(門歯、いわゆる前歯)→上下とも各6本(ヒトは各4本)

・犬歯→上下各2本(ヒトも同じ)

・前臼歯→上6本(一番前のはやや退化している)、下4本(ヒトの小臼歯は上下とも各4本)

・後臼歯→上2本(やや退化している)、下2本(ヒトの大臼歯は親知らずを除けば上下とも各4本)

前臼歯は、退化が見られる上側の最前部の2本を除けば『山』形をしていて、中央が鋭く突出している。あくびなどをして口を大きく開くと、犬歯とともにこれらの尖った部分が目立つ。

犬歯や臼歯の鋭さのわりに小ぶりで可愛い切歯は、生きた猫ではあまり長く伸びていないように見えるが、実際の歯はそれなりに長いことがわかる。歯茎(歯肉)に大きく埋まることで、噛み付いた時の強度を保っているのかも知れない。

鼻の穴の奥に複雑なヒダ状の構造物が見えるが、これは甲介と呼ばれるもので、臭いを感じる部分の面積を大きく取るための構造であるらしい。猫より嗅覚の劣るヒトはここまで発達した甲介は持たない。

猫の鼻の穴の横、ヒトで言う小鼻(鼻翼)の下には切れ込みがあり骨にもあるが、これが何のためにあるのかはわからない。

残りの図面も追々塗っていく予定だが、いろいろあって作業は遅れがちである。

ついでに、いろいろ調べてきたこともこの機会にまとめてみることにする。

●正面図

猫の頭蓋骨を見て、真っ先に目を引くのは4本の大きな犬歯だろう。肉食動物にとっては命とも言えるパーツであり、骨に対して極めて頑丈に設置されている。

上側の犬歯が下側の犬歯の外側になるように互い違いに配置され、噛み合わせに合うように歯の並びに隙間がある。生きている猫を見る限り、そこまで犬歯は目立たないように思えるが、これは俗にマズル(ω)とも呼ばれるヒゲ袋の下にうまい具合に格納されているからである。

歯の種類の構成は、以下のようにヒトとは異なる(永久歯の場合)。

・切歯(門歯、いわゆる前歯)→上下とも各6本(ヒトは各4本)

・犬歯→上下各2本(ヒトも同じ)

・前臼歯→上6本(一番前のはやや退化している)、下4本(ヒトの小臼歯は上下とも各4本)

・後臼歯→上2本(やや退化している)、下2本(ヒトの大臼歯は親知らずを除けば上下とも各4本)

前臼歯は、退化が見られる上側の最前部の2本を除けば『山』形をしていて、中央が鋭く突出している。あくびなどをして口を大きく開くと、犬歯とともにこれらの尖った部分が目立つ。

犬歯や臼歯の鋭さのわりに小ぶりで可愛い切歯は、生きた猫ではあまり長く伸びていないように見えるが、実際の歯はそれなりに長いことがわかる。歯茎(歯肉)に大きく埋まることで、噛み付いた時の強度を保っているのかも知れない。

鼻の穴の奥に複雑なヒダ状の構造物が見えるが、これは甲介と呼ばれるもので、臭いを感じる部分の面積を大きく取るための構造であるらしい。猫より嗅覚の劣るヒトはここまで発達した甲介は持たない。

猫の鼻の穴の横、ヒトで言う小鼻(鼻翼)の下には切れ込みがあり骨にもあるが、これが何のためにあるのかはわからない。

残りの図面も追々塗っていく予定だが、いろいろあって作業は遅れがちである。

PR

前回までの検証結果を受けて図面を修正中であるが、修正量がちょっと多くて手間取り中である。

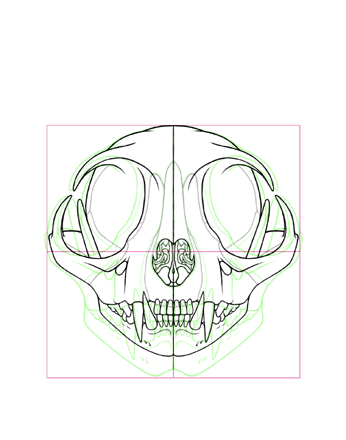

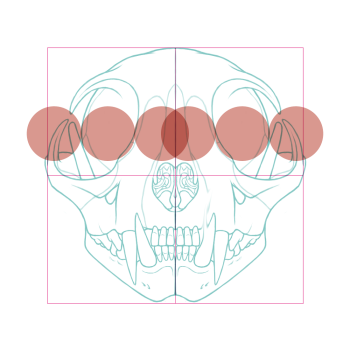

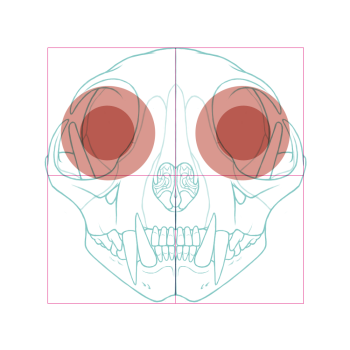

取り急ぎ正面図の状況。

薄緑の線は修正前のもの。

顎や口周りを大幅に縮小した。牙(猫なのに犬歯)も少し控えめにした。

眼窩もやや内側に広げて、黒目と干渉しないようにした。

結果、この角度では頭蓋骨の高さは幅の9割程度になった。

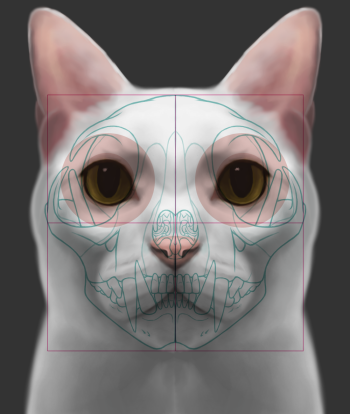

復顔図に透過してみるとこうなる。

生きた猫の、耳以外の頭部の横幅は黒目の直径の5.5倍という基準はそのままだが、黒目の間の幅は1.4倍分とした。この幅は個体差が大きく1.4~2.0倍くらいであるが、顔全体に対して目のサイズが大きめなら、あまり離れていないほうが可愛く見える。目のサイズが相対的に小さめでかつ両目が離れていると、大人猫の雰囲気になるようだ。

黒目の間の幅は、ほんの少し違っても顔つきはかなり変わってくる。

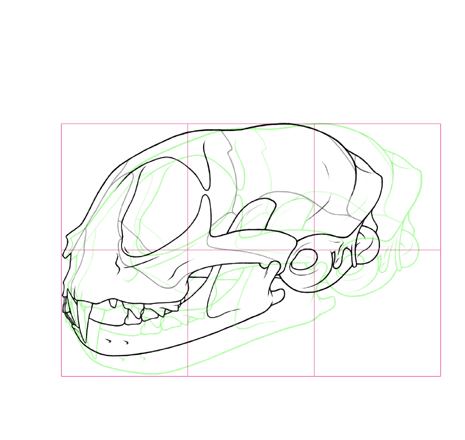

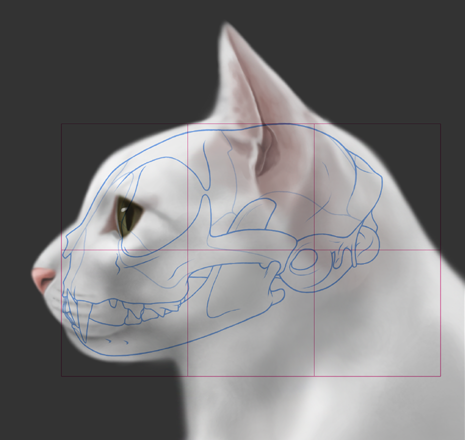

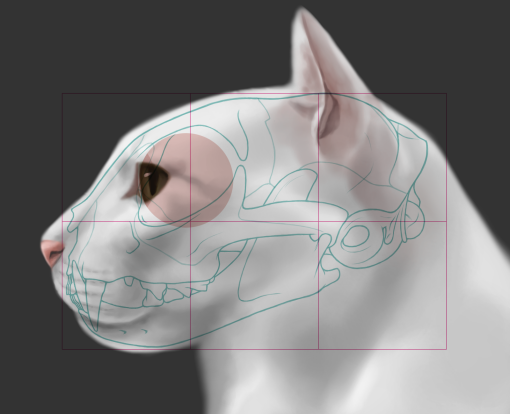

側面図の状況。

これも顎周りを縮小。また、前後幅をかなり詰め、顔面全体の角度をやや起こした。

結果、頭蓋骨の前後幅は横幅の約2.5倍となった。

後方下面の立体構造がよくわからなくて悩んでいたが、ようやく理解が出来てきたところである。たぶん画像を見ただけで満足していたら、わかったつもりになっているだけなのに気が付かなかっただろう。

復顔図への透過。↓

これでもまだ前後に長い気がするが、実際の猫も案外横顔は長く見える(品種にもよるが)。

頭部と首が斜めにつながっているうえ、毛皮があるために人間のように首の部分がはっきりくびれて見えないからだろう。首輪をするとまた印象は違って見える。

このまま図面の制作を続行する予定である。

取り急ぎ正面図の状況。

薄緑の線は修正前のもの。

顎や口周りを大幅に縮小した。牙(猫なのに犬歯)も少し控えめにした。

眼窩もやや内側に広げて、黒目と干渉しないようにした。

結果、この角度では頭蓋骨の高さは幅の9割程度になった。

復顔図に透過してみるとこうなる。

生きた猫の、耳以外の頭部の横幅は黒目の直径の5.5倍という基準はそのままだが、黒目の間の幅は1.4倍分とした。この幅は個体差が大きく1.4~2.0倍くらいであるが、顔全体に対して目のサイズが大きめなら、あまり離れていないほうが可愛く見える。目のサイズが相対的に小さめでかつ両目が離れていると、大人猫の雰囲気になるようだ。

黒目の間の幅は、ほんの少し違っても顔つきはかなり変わってくる。

側面図の状況。

これも顎周りを縮小。また、前後幅をかなり詰め、顔面全体の角度をやや起こした。

結果、頭蓋骨の前後幅は横幅の約2.5倍となった。

後方下面の立体構造がよくわからなくて悩んでいたが、ようやく理解が出来てきたところである。たぶん画像を見ただけで満足していたら、わかったつもりになっているだけなのに気が付かなかっただろう。

復顔図への透過。↓

これでもまだ前後に長い気がするが、実際の猫も案外横顔は長く見える(品種にもよるが)。

頭部と首が斜めにつながっているうえ、毛皮があるために人間のように首の部分がはっきりくびれて見えないからだろう。首輪をするとまた印象は違って見える。

このまま図面の制作を続行する予定である。

さて前回の敗因を分析するに、原因はいくつかあると思うが、ひとつは遠近法による歪みを補正しなかったことではないかと思う。

参考にした写真画像の多くは接写に近い距離で撮影していると思われるので、この条件だと焦点を中心に、魚眼レンズ的な膨張した像の歪みが出るはずである(自分はカメラテクニックなどには全く無知なので、この現象を正確になんと呼ぶのかは知らない)。

作図時にはある程度意識して補正していたつもりではあったが、全然足りなかったらしい。未熟者のカンなぞはあてにならない。

他に考えられる原因は、正面から見た上下方向の角度の問題である。作図に当たって最初にぶつかった問題のひとつは、どの角度をもって猫の顔の正面とするか、だった。

人間の場合はおしなべて平たい顔族であるし、直立がデフォなので顔面が正面を向いた角度というのは決めやすい。ところが人間以外の多くの動物は四足歩行であり首は頭部に対して斜めにつながっていて、しかも頭部(顔面)が斜め前後に長い。

この「斜め前後に長い」というのがクセもので、どういう問題が出るのかと言うと、ほんのわずか角度が変わっただけで、顔の各パーツの位置の配分(比率)も大きく変わってしまうのである。これは遠近法による問題である。

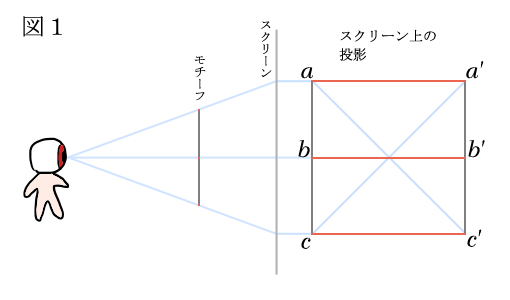

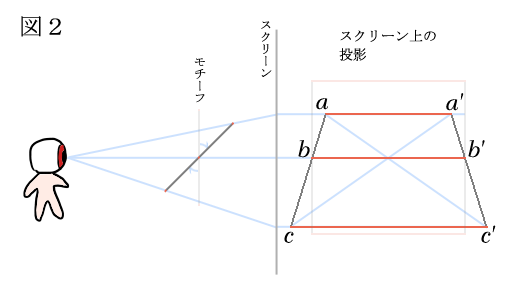

例えば、以下のような3本の平行な線分aa',bb',cc'が見える正方形を考える。これを真正面から見ると、当然3本とも同じ長さに見えるはずである(前述した魚眼レンズ的な歪みを考慮するなら、厳密には同じ長さには見えていない)。

これは人間の顔を正面から見るケースに近似している。

ところがこの正方形を斜めに傾けて見ると以下のようになる(図は45度傾けたケース)。

このように前後方向に距離が離れると、視点から遠いものほど短く(小さく)、近いものほど長く(大きく)見える。また、中央の線分bb'からの実際の距離は同じでも、遠近があると見かけの距離(スクリーン上の垂直距離)がaa'までとcc'までとでは違ってくるのも問題となる。

猫など「斜め前後に長い」頭部の動物は、図2のaa'の位置に耳、bb'の位置に目、cc'の位置に口先や鼻があるような按配になるため、どんな角度で見るかで印象が大きく変わってしまうほど比率(プロポーション)が変化することになる。

こうした遠近による歪みを無視した並行投影という技法もあるが、通常目にする猫の顔とは異なる見え方になるため、理論的には正しくても感覚的には不自然になってしまう。また、並行投影では見る角度の変化は補正できない。

今回の作図では、歯の並び(噛み合わせ)で構成される面を平均的に均し、これと視線とが大体並行になる角度を正面としたのだが、どうもこれではややアオリで見る状態になってしまうようだ。人間が猫を見る場合、俯瞰気味に見ることが多いであろうから、アオリの角度で見ると不自然さが(写真ではさほど感じないが絵では)目立ってしまう。

特に、顎まわりがやたら大きくいかつくなるため、猫らしく見えない。また参考画像をあらためてチェックしてみると、この角度で見た場合、耳以外の頭部の高さと横幅とは同じにはならず、高さがいくらか少なくなることが多い。猫の正面顔は、やや横長なほうが猫らしく見えるようだ。

以上の反省点を踏まえて、非「標準的な」結果になってしまった復顔画像を福笑い修正してみた。

白猫なのは単に描き易かったからで、他意はない。

これである程度は「標準的な」感じになっただろうか?

これを基にして、今度は逆算的に骨格図面を引いてみようと思う。ほぼ全面的にやり直しである。やれやれだぜ。

参考にした写真画像の多くは接写に近い距離で撮影していると思われるので、この条件だと焦点を中心に、魚眼レンズ的な膨張した像の歪みが出るはずである(自分はカメラテクニックなどには全く無知なので、この現象を正確になんと呼ぶのかは知らない)。

作図時にはある程度意識して補正していたつもりではあったが、全然足りなかったらしい。未熟者のカンなぞはあてにならない。

他に考えられる原因は、正面から見た上下方向の角度の問題である。作図に当たって最初にぶつかった問題のひとつは、どの角度をもって猫の顔の正面とするか、だった。

人間の場合はおしなべて平たい顔族であるし、直立がデフォなので顔面が正面を向いた角度というのは決めやすい。ところが人間以外の多くの動物は四足歩行であり首は頭部に対して斜めにつながっていて、しかも頭部(顔面)が斜め前後に長い。

この「斜め前後に長い」というのがクセもので、どういう問題が出るのかと言うと、ほんのわずか角度が変わっただけで、顔の各パーツの位置の配分(比率)も大きく変わってしまうのである。これは遠近法による問題である。

例えば、以下のような3本の平行な線分aa',bb',cc'が見える正方形を考える。これを真正面から見ると、当然3本とも同じ長さに見えるはずである(前述した魚眼レンズ的な歪みを考慮するなら、厳密には同じ長さには見えていない)。

これは人間の顔を正面から見るケースに近似している。

ところがこの正方形を斜めに傾けて見ると以下のようになる(図は45度傾けたケース)。

このように前後方向に距離が離れると、視点から遠いものほど短く(小さく)、近いものほど長く(大きく)見える。また、中央の線分bb'からの実際の距離は同じでも、遠近があると見かけの距離(スクリーン上の垂直距離)がaa'までとcc'までとでは違ってくるのも問題となる。

猫など「斜め前後に長い」頭部の動物は、図2のaa'の位置に耳、bb'の位置に目、cc'の位置に口先や鼻があるような按配になるため、どんな角度で見るかで印象が大きく変わってしまうほど比率(プロポーション)が変化することになる。

こうした遠近による歪みを無視した並行投影という技法もあるが、通常目にする猫の顔とは異なる見え方になるため、理論的には正しくても感覚的には不自然になってしまう。また、並行投影では見る角度の変化は補正できない。

今回の作図では、歯の並び(噛み合わせ)で構成される面を平均的に均し、これと視線とが大体並行になる角度を正面としたのだが、どうもこれではややアオリで見る状態になってしまうようだ。人間が猫を見る場合、俯瞰気味に見ることが多いであろうから、アオリの角度で見ると不自然さが(写真ではさほど感じないが絵では)目立ってしまう。

特に、顎まわりがやたら大きくいかつくなるため、猫らしく見えない。また参考画像をあらためてチェックしてみると、この角度で見た場合、耳以外の頭部の高さと横幅とは同じにはならず、高さがいくらか少なくなることが多い。猫の正面顔は、やや横長なほうが猫らしく見えるようだ。

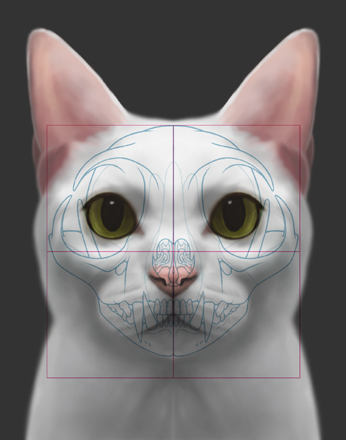

以上の反省点を踏まえて、非「標準的な」結果になってしまった復顔画像を福笑い修正してみた。

白猫なのは単に描き易かったからで、他意はない。

これである程度は「標準的な」感じになっただろうか?

これを基にして、今度は逆算的に骨格図面を引いてみようと思う。ほぼ全面的にやり直しである。やれやれだぜ。

いちおう「標準的な」ところを目指した猫の頭蓋骨の図面は出来たものの、果たして本当に「標準的な」仕上がりになっているのかどうかは気になるところである。

そこで、この骨格図面を元に猫の顔を復元して検証してみることにした。細部に若干の問題は残っているとしても、基本形が適切ならば「標準的な」猫の顔が現れるはずである。

最初の手掛かりはいわゆる黒目(虹彩の外縁から内側)のサイズである。個体差はあるが、生きた猫の場合、耳を除く頭部の横幅は大体黒目の直径の5.5倍だと思う。なおかつ、両眼の黒目の間(目の中心点間ではなくフチからフチの間)はおよそ1.5倍分離れている。

骨格の上に肉や毛皮が乗っていることを加味して黒目のサイズと位置を出してみると下図のようになる。

眼窩の内側下部が黒目と重なりがちなのが気になるが……。

眼球全体の直径は黒目の約2倍かそれより少し小さめと仮定。

眼窩の大きさに比べるとこの眼球はやや小さ過ぎるようにも思えるが、おそらく眼窩いっぱいにギチギチに詰まっているわけではないだろうから、とりあえずこんなもんとみなして進行。

そして出来上がったものがこちら。(ヒゲは省略。)

う~ん……。

なんだろう、この壮絶なコレジャナイ感。

骨図面を透過してみるとこう。

復顔方法自体はそんなに間違ってないと思うのだが……。

横顔を復顔してみた結果がこちら。

長っ!?

どう考えてもこれは「標準的な」猫の顔には見えない。

ちょっと再検討してみたほうがよさげである。

そこで、この骨格図面を元に猫の顔を復元して検証してみることにした。細部に若干の問題は残っているとしても、基本形が適切ならば「標準的な」猫の顔が現れるはずである。

最初の手掛かりはいわゆる黒目(虹彩の外縁から内側)のサイズである。個体差はあるが、生きた猫の場合、耳を除く頭部の横幅は大体黒目の直径の5.5倍だと思う。なおかつ、両眼の黒目の間(目の中心点間ではなくフチからフチの間)はおよそ1.5倍分離れている。

骨格の上に肉や毛皮が乗っていることを加味して黒目のサイズと位置を出してみると下図のようになる。

眼窩の内側下部が黒目と重なりがちなのが気になるが……。

眼球全体の直径は黒目の約2倍かそれより少し小さめと仮定。

眼窩の大きさに比べるとこの眼球はやや小さ過ぎるようにも思えるが、おそらく眼窩いっぱいにギチギチに詰まっているわけではないだろうから、とりあえずこんなもんとみなして進行。

そして出来上がったものがこちら。(ヒゲは省略。)

う~ん……。

なんだろう、この壮絶なコレジャナイ感。

骨図面を透過してみるとこう。

復顔方法自体はそんなに間違ってないと思うのだが……。

横顔を復顔してみた結果がこちら。

長っ!?

どう考えてもこれは「標準的な」猫の顔には見えない。

ちょっと再検討してみたほうがよさげである。

あれからさらにちまちま手を入れてとりあえず一段落。まだいろいろ矛盾や誤りもあると思うが、今の自分に与えられた時間と資料と技術とではここらが限界である。

今回図面を作画して思ったのは、2次元の(写真)画像を見てそこに写ってるのが立体だというのは”感じる”ことは出来ても、論理的に正確な立体構造を”理解”しているわけではないんじゃまいかということである。

立体であることは無論わかるのだけれども、図面に起こしていくとエッシャーのだまし絵を見ているような気分になる。具体的実際にどういう形状をしているのか、複数の画像を照らし合わせてもどうにも脳内で納得のいく立体構造にならない。正しく理解していないから、どう線を引けばいいのかわからない。

特に後ろ下面は、真後ろや真下から撮影した画像はそれなりにあるのだけど、立体感を把握しやすい斜め方向からの画像が盲点のように皆無に近く、今でも正しい立体構造がつかみきれていない。

写ってるのと同じものの実物を直接見るなり触れるなりしていれば正確な補完も出来るのだろうが、実際に見たこともないものは、画像だけ見ても頭の中では案外いい加減な3D再生しかしていないような気がする。

今回図面を作画して思ったのは、2次元の(写真)画像を見てそこに写ってるのが立体だというのは”感じる”ことは出来ても、論理的に正確な立体構造を”理解”しているわけではないんじゃまいかということである。

立体であることは無論わかるのだけれども、図面に起こしていくとエッシャーのだまし絵を見ているような気分になる。具体的実際にどういう形状をしているのか、複数の画像を照らし合わせてもどうにも脳内で納得のいく立体構造にならない。正しく理解していないから、どう線を引けばいいのかわからない。

特に後ろ下面は、真後ろや真下から撮影した画像はそれなりにあるのだけど、立体感を把握しやすい斜め方向からの画像が盲点のように皆無に近く、今でも正しい立体構造がつかみきれていない。

写ってるのと同じものの実物を直接見るなり触れるなりしていれば正確な補完も出来るのだろうが、実際に見たこともないものは、画像だけ見ても頭の中では案外いい加減な3D再生しかしていないような気がする。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R