エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

さて前回の敗因を分析するに、原因はいくつかあると思うが、ひとつは遠近法による歪みを補正しなかったことではないかと思う。

参考にした写真画像の多くは接写に近い距離で撮影していると思われるので、この条件だと焦点を中心に、魚眼レンズ的な膨張した像の歪みが出るはずである(自分はカメラテクニックなどには全く無知なので、この現象を正確になんと呼ぶのかは知らない)。

作図時にはある程度意識して補正していたつもりではあったが、全然足りなかったらしい。未熟者のカンなぞはあてにならない。

他に考えられる原因は、正面から見た上下方向の角度の問題である。作図に当たって最初にぶつかった問題のひとつは、どの角度をもって猫の顔の正面とするか、だった。

人間の場合はおしなべて平たい顔族であるし、直立がデフォなので顔面が正面を向いた角度というのは決めやすい。ところが人間以外の多くの動物は四足歩行であり首は頭部に対して斜めにつながっていて、しかも頭部(顔面)が斜め前後に長い。

この「斜め前後に長い」というのがクセもので、どういう問題が出るのかと言うと、ほんのわずか角度が変わっただけで、顔の各パーツの位置の配分(比率)も大きく変わってしまうのである。これは遠近法による問題である。

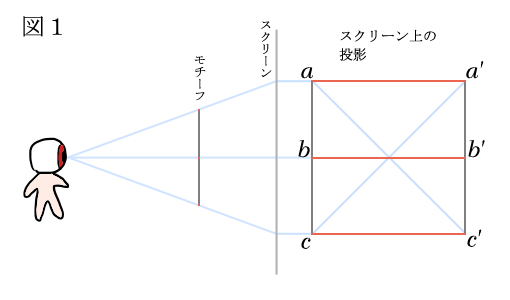

例えば、以下のような3本の平行な線分aa',bb',cc'が見える正方形を考える。これを真正面から見ると、当然3本とも同じ長さに見えるはずである(前述した魚眼レンズ的な歪みを考慮するなら、厳密には同じ長さには見えていない)。

これは人間の顔を正面から見るケースに近似している。

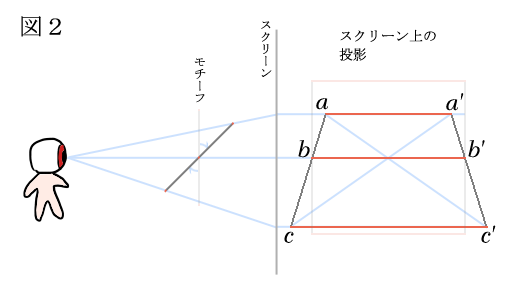

ところがこの正方形を斜めに傾けて見ると以下のようになる(図は45度傾けたケース)。

このように前後方向に距離が離れると、視点から遠いものほど短く(小さく)、近いものほど長く(大きく)見える。また、中央の線分bb'からの実際の距離は同じでも、遠近があると見かけの距離(スクリーン上の垂直距離)がaa'までとcc'までとでは違ってくるのも問題となる。

猫など「斜め前後に長い」頭部の動物は、図2のaa'の位置に耳、bb'の位置に目、cc'の位置に口先や鼻があるような按配になるため、どんな角度で見るかで印象が大きく変わってしまうほど比率(プロポーション)が変化することになる。

こうした遠近による歪みを無視した並行投影という技法もあるが、通常目にする猫の顔とは異なる見え方になるため、理論的には正しくても感覚的には不自然になってしまう。また、並行投影では見る角度の変化は補正できない。

今回の作図では、歯の並び(噛み合わせ)で構成される面を平均的に均し、これと視線とが大体並行になる角度を正面としたのだが、どうもこれではややアオリで見る状態になってしまうようだ。人間が猫を見る場合、俯瞰気味に見ることが多いであろうから、アオリの角度で見ると不自然さが(写真ではさほど感じないが絵では)目立ってしまう。

特に、顎まわりがやたら大きくいかつくなるため、猫らしく見えない。また参考画像をあらためてチェックしてみると、この角度で見た場合、耳以外の頭部の高さと横幅とは同じにはならず、高さがいくらか少なくなることが多い。猫の正面顔は、やや横長なほうが猫らしく見えるようだ。

以上の反省点を踏まえて、非「標準的な」結果になってしまった復顔画像を福笑い修正してみた。

白猫なのは単に描き易かったからで、他意はない。

これである程度は「標準的な」感じになっただろうか?

これを基にして、今度は逆算的に骨格図面を引いてみようと思う。ほぼ全面的にやり直しである。やれやれだぜ。

参考にした写真画像の多くは接写に近い距離で撮影していると思われるので、この条件だと焦点を中心に、魚眼レンズ的な膨張した像の歪みが出るはずである(自分はカメラテクニックなどには全く無知なので、この現象を正確になんと呼ぶのかは知らない)。

作図時にはある程度意識して補正していたつもりではあったが、全然足りなかったらしい。未熟者のカンなぞはあてにならない。

他に考えられる原因は、正面から見た上下方向の角度の問題である。作図に当たって最初にぶつかった問題のひとつは、どの角度をもって猫の顔の正面とするか、だった。

人間の場合はおしなべて平たい顔族であるし、直立がデフォなので顔面が正面を向いた角度というのは決めやすい。ところが人間以外の多くの動物は四足歩行であり首は頭部に対して斜めにつながっていて、しかも頭部(顔面)が斜め前後に長い。

この「斜め前後に長い」というのがクセもので、どういう問題が出るのかと言うと、ほんのわずか角度が変わっただけで、顔の各パーツの位置の配分(比率)も大きく変わってしまうのである。これは遠近法による問題である。

例えば、以下のような3本の平行な線分aa',bb',cc'が見える正方形を考える。これを真正面から見ると、当然3本とも同じ長さに見えるはずである(前述した魚眼レンズ的な歪みを考慮するなら、厳密には同じ長さには見えていない)。

これは人間の顔を正面から見るケースに近似している。

ところがこの正方形を斜めに傾けて見ると以下のようになる(図は45度傾けたケース)。

このように前後方向に距離が離れると、視点から遠いものほど短く(小さく)、近いものほど長く(大きく)見える。また、中央の線分bb'からの実際の距離は同じでも、遠近があると見かけの距離(スクリーン上の垂直距離)がaa'までとcc'までとでは違ってくるのも問題となる。

猫など「斜め前後に長い」頭部の動物は、図2のaa'の位置に耳、bb'の位置に目、cc'の位置に口先や鼻があるような按配になるため、どんな角度で見るかで印象が大きく変わってしまうほど比率(プロポーション)が変化することになる。

こうした遠近による歪みを無視した並行投影という技法もあるが、通常目にする猫の顔とは異なる見え方になるため、理論的には正しくても感覚的には不自然になってしまう。また、並行投影では見る角度の変化は補正できない。

今回の作図では、歯の並び(噛み合わせ)で構成される面を平均的に均し、これと視線とが大体並行になる角度を正面としたのだが、どうもこれではややアオリで見る状態になってしまうようだ。人間が猫を見る場合、俯瞰気味に見ることが多いであろうから、アオリの角度で見ると不自然さが(写真ではさほど感じないが絵では)目立ってしまう。

特に、顎まわりがやたら大きくいかつくなるため、猫らしく見えない。また参考画像をあらためてチェックしてみると、この角度で見た場合、耳以外の頭部の高さと横幅とは同じにはならず、高さがいくらか少なくなることが多い。猫の正面顔は、やや横長なほうが猫らしく見えるようだ。

以上の反省点を踏まえて、非「標準的な」結果になってしまった復顔画像を福笑い修正してみた。

白猫なのは単に描き易かったからで、他意はない。

これである程度は「標準的な」感じになっただろうか?

これを基にして、今度は逆算的に骨格図面を引いてみようと思う。ほぼ全面的にやり直しである。やれやれだぜ。

PR

この記事にコメントする

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R