エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

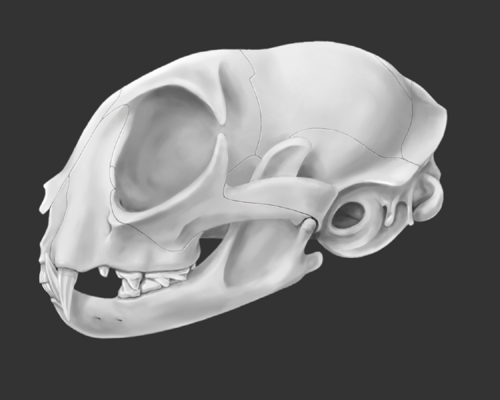

図面はひと通り完成したが、そもそも図面を起こしたのは立体構造の把握が目的だったので、やはり立体感を掴むには斜め方向から見たほうがいいよねってことで、斜めから見たらどうなるのか?を確認しつつ、これを元にまた復顔をやってみることにした。

骨を描くのはあくまで手段であり途中経過なので、復顔によって生きた猫の頭部の立体構造を掴んでやっと目的は達成されるわけである。

というわけで、斜め方向から見るための条件を考えてみた。

まず、図面を引く時に基準として置いた四角形のフレームを組んだ直方体を考える。すなわち正面と背面の正方形を断面とする前後に細長い(正方形の一辺の1.5倍の長さ)直方体となる。

これを斜め前45°の角度から見るものとする。

一番近くにある垂直線(正方形の一辺になる)からまっすぐ手前、その辺の長さの3倍の距離に視点を置く。ここから見た2点透視図を描くことにする。

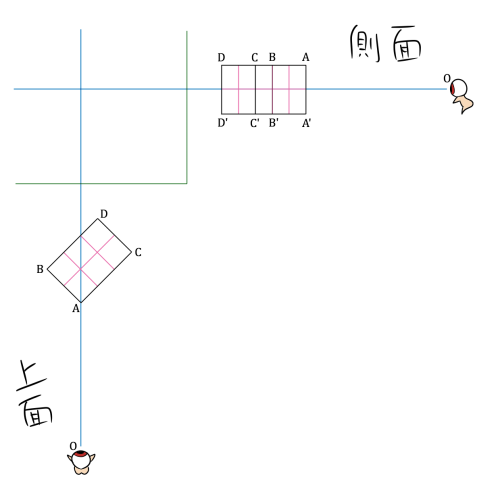

この条件を図示するとこうなる。↓

図のABB'A'が正面図に相当する正方形、ACC'A'が側面図に相当する長方形である。

実際の猫に換算すると、頭2~3個分離れた距離から水平に見る感じになる。猫パンチの射程範囲ギリギリと言ったところか。

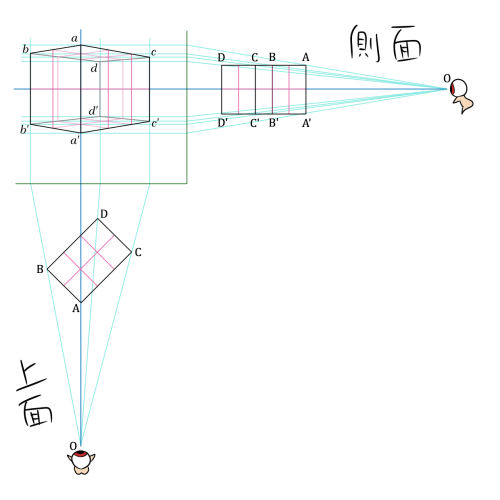

この条件で、直方体のフレームを2点透視で作図するとこうなる。↓

このフレームを元にして、斜め前から見た頭蓋骨の線画を描いてみようと思う。

骨を描くのはあくまで手段であり途中経過なので、復顔によって生きた猫の頭部の立体構造を掴んでやっと目的は達成されるわけである。

というわけで、斜め方向から見るための条件を考えてみた。

まず、図面を引く時に基準として置いた四角形のフレームを組んだ直方体を考える。すなわち正面と背面の正方形を断面とする前後に細長い(正方形の一辺の1.5倍の長さ)直方体となる。

これを斜め前45°の角度から見るものとする。

一番近くにある垂直線(正方形の一辺になる)からまっすぐ手前、その辺の長さの3倍の距離に視点を置く。ここから見た2点透視図を描くことにする。

この条件を図示するとこうなる。↓

図のABB'A'が正面図に相当する正方形、ACC'A'が側面図に相当する長方形である。

実際の猫に換算すると、頭2~3個分離れた距離から水平に見る感じになる。猫パンチの射程範囲ギリギリと言ったところか。

この条件で、直方体のフレームを2点透視で作図するとこうなる。↓

このフレームを元にして、斜め前から見た頭蓋骨の線画を描いてみようと思う。

早くも今年の半分が終わる今日は図面塗りの最終回。

実はこの背面図を塗る過程で図面に致命的な誤りがあるのを発見、修正した上での塗り作業となった。やはり線画だけでは立体構造を把握しきれていなかったようである。

●背面図

ヒトとは異なり、脊髄の通る穴は後ろ下方に向けて開いていて、脊椎骨を受けるためのジョイント的な、大きな突起が出ている。その周囲を取り囲むように、頭蓋骨後面は後方に向けてフレアー状に広がる形になっているが、筋肉とのつながりの関係だろうか?

生きた猫の頭部を見ていると特にそこまでは思わないのだが、骨で見ると猫の脳の容量はかなり小さい印象がある。しかも大脳のサイズは脳室に同居している小脳よりふた回りほど大きいという程度である。(無論、脳の情報処理能力は容積だけでは単純に比較できない。)

頭蓋骨だけを見ても、骨の形から本来の猫を想像するのは相当無理があるとさえ思う。猫が猫としてのフォルムを形成するのには、やはり筋肉が重要な要素になるようだ。

次回は再び検証回。

実はこの背面図を塗る過程で図面に致命的な誤りがあるのを発見、修正した上での塗り作業となった。やはり線画だけでは立体構造を把握しきれていなかったようである。

●背面図

ヒトとは異なり、脊髄の通る穴は後ろ下方に向けて開いていて、脊椎骨を受けるためのジョイント的な、大きな突起が出ている。その周囲を取り囲むように、頭蓋骨後面は後方に向けてフレアー状に広がる形になっているが、筋肉とのつながりの関係だろうか?

生きた猫の頭部を見ていると特にそこまでは思わないのだが、骨で見ると猫の脳の容量はかなり小さい印象がある。しかも大脳のサイズは脳室に同居している小脳よりふた回りほど大きいという程度である。(無論、脳の情報処理能力は容積だけでは単純に比較できない。)

頭蓋骨だけを見ても、骨の形から本来の猫を想像するのは相当無理があるとさえ思う。猫が猫としてのフォルムを形成するのには、やはり筋肉が重要な要素になるようだ。

次回は再び検証回。

前回の続き。

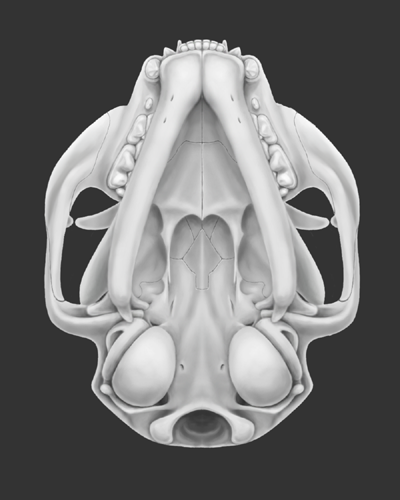

●下面図

猫の鼻と口の間には縦にスジがあって(上唇溝と言う)、正面から見ると口と合わせてベンツのマークを構成している。しかし骨格のこの部分は特にベンツ的な構造は見られず、上下の歯のかみ合わせは平均的には水平に近い。ベンツマークになっているのは、口が牙(犬歯)を収納する役目を兼ねるマズル(ω、ヒゲ袋)に沿って形成されているからである。

下顎の骨は、肉食動物にもかかわらずヒトと比べて華奢に思える。いわゆる頤(おとがい)の突出がなく、なだらかな曲線を描く。また、左右に分割するような溝が中央に見られる(実際に左右に割れた下顎骨の画像も見かける)。ヒトの下顎骨ではほとんど目立たない溝で、頑丈さを求められるであろう肉食動物の下顎骨にこうした脆弱な構造が見られるのは不思議ではある。

次回はようやく最後の図面。

●下面図

猫の鼻と口の間には縦にスジがあって(上唇溝と言う)、正面から見ると口と合わせてベンツのマークを構成している。しかし骨格のこの部分は特にベンツ的な構造は見られず、上下の歯のかみ合わせは平均的には水平に近い。ベンツマークになっているのは、口が牙(犬歯)を収納する役目を兼ねるマズル(ω、ヒゲ袋)に沿って形成されているからである。

下顎の骨は、肉食動物にもかかわらずヒトと比べて華奢に思える。いわゆる頤(おとがい)の突出がなく、なだらかな曲線を描く。また、左右に分割するような溝が中央に見られる(実際に左右に割れた下顎骨の画像も見かける)。ヒトの下顎骨ではほとんど目立たない溝で、頑丈さを求められるであろう肉食動物の下顎骨にこうした脆弱な構造が見られるのは不思議ではある。

次回はようやく最後の図面。

前回の続き。

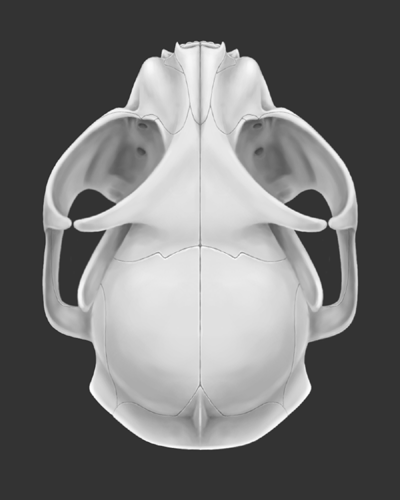

●上面図

猫耳と言えば頭の上のほうについているイメージだが、頭蓋骨に開いている耳の穴はヒトのそれと同様な位置、頭部の真横にある。俗にヨコミミとも呼ばれる生後間もない仔猫の耳はこの位置にあるが、成長するにつれ耳介が上に移動する。おそらく進化の過程で、(もともと真横にあった)耳が上にくるようになったものだろう。胎児の段階で耳が移動してしまわない理由は謎だが、産道を通過する時の都合があるのかも知れない。

いずれにせよ耳介の移動によって、猫の外耳道は頭蓋骨の外側に沿ってL字型になる。この形状から、猫の耳に水が入った場合、人間の場合に比べて取り除き難いであろうことは容易に想像でき、長時間水分が耳の中に留まることで細菌が繁殖したり炎症を起こすことは十分考えられる。

夏の暑さにも負けなければ続く。

●上面図

猫耳と言えば頭の上のほうについているイメージだが、頭蓋骨に開いている耳の穴はヒトのそれと同様な位置、頭部の真横にある。俗にヨコミミとも呼ばれる生後間もない仔猫の耳はこの位置にあるが、成長するにつれ耳介が上に移動する。おそらく進化の過程で、(もともと真横にあった)耳が上にくるようになったものだろう。胎児の段階で耳が移動してしまわない理由は謎だが、産道を通過する時の都合があるのかも知れない。

いずれにせよ耳介の移動によって、猫の外耳道は頭蓋骨の外側に沿ってL字型になる。この形状から、猫の耳に水が入った場合、人間の場合に比べて取り除き難いであろうことは容易に想像でき、長時間水分が耳の中に留まることで細菌が繁殖したり炎症を起こすことは十分考えられる。

夏の暑さにも負けなければ続く。

引き続き図面に陰影を塗りつつウンチク語り。今回も文字多めであるが、詳細についてはわからないことだらけであることをお断りしておく。

●側面図

歯の次に目立つのは、頭蓋骨全体の大きさに対して極めて大きな眼窩(眼球の入る穴)である。生きた猫を見るに目がそんなに大きいとは意識しないが、これは白目部分がほとんど露出していないためである。(理由は不明だが、ヒトは例外的に白目部分の見える範囲が大きい動物である。DNA的に最も近いとされるチンパンジーでさえ、普通の状態では白目部分はほとんど見えない。)

しかも眼窩を構成する骨の外側部分が完全に癒合していないだけでなく、後方がかなり大きく開いており、下手すると下顎の骨が眼球に当たってしまうのではないかと心配になるレベルである(ライオンやトラなど他のネコ科の動物も同じ)。

眼窩は眼球の位置を固定するだけでなく外傷から目をガードするのに重要な部分のはずであり、これを犠牲にしてまでも眼窩の形成を不完全な状態に留めた理由というのは、よくわからない。

眼窩の下にある目立つ穴は眼窩下孔で、ヒトを含め多くの哺乳類の頭蓋骨に共通して存在する。顔面に重要な神経と血管を通すための穴である。

続く(予定)。

●側面図

歯の次に目立つのは、頭蓋骨全体の大きさに対して極めて大きな眼窩(眼球の入る穴)である。生きた猫を見るに目がそんなに大きいとは意識しないが、これは白目部分がほとんど露出していないためである。(理由は不明だが、ヒトは例外的に白目部分の見える範囲が大きい動物である。DNA的に最も近いとされるチンパンジーでさえ、普通の状態では白目部分はほとんど見えない。)

しかも眼窩を構成する骨の外側部分が完全に癒合していないだけでなく、後方がかなり大きく開いており、下手すると下顎の骨が眼球に当たってしまうのではないかと心配になるレベルである(ライオンやトラなど他のネコ科の動物も同じ)。

眼窩は眼球の位置を固定するだけでなく外傷から目をガードするのに重要な部分のはずであり、これを犠牲にしてまでも眼窩の形成を不完全な状態に留めた理由というのは、よくわからない。

眼窩の下にある目立つ穴は眼窩下孔で、ヒトを含め多くの哺乳類の頭蓋骨に共通して存在する。顔面に重要な神経と血管を通すための穴である。

続く(予定)。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R