エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

前回は猫の肋骨の細さに触れましたが、背骨を構成する椎骨も、径(椎間板を介して接続している面の大きさ)に対して高さ(長さ)があり細く見えます。背骨は胴体部分の重量を支える必要もあり、他の四足歩行動物と比べて極端に細いと言うわけではありませんが、ヒトの背骨の椎骨と比べると相対的に細いと言えます。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

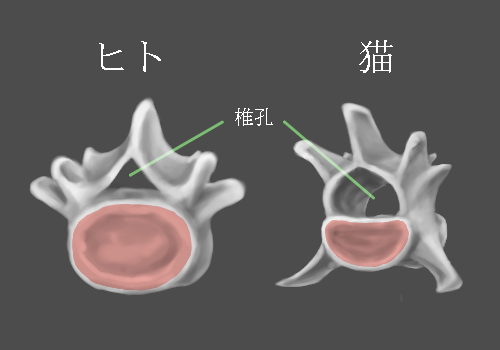

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

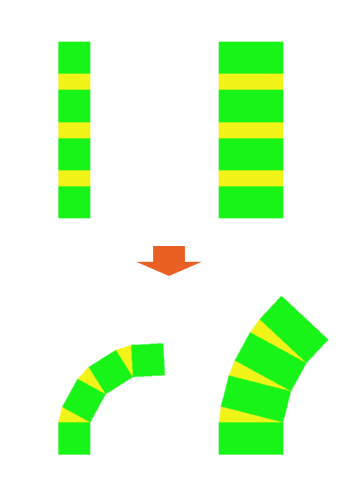

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

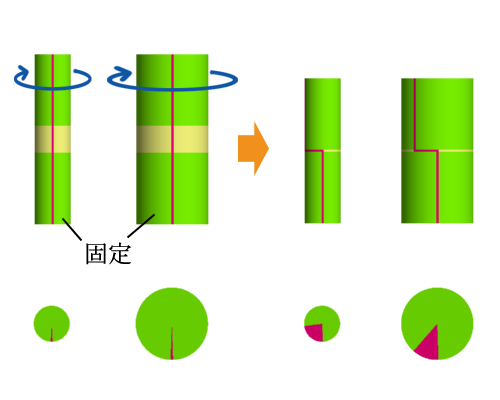

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

PR

この記事にコメントする

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R