エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

前肢及び鎖骨の側面図。

猫の前肢の骨格は、四足歩行型の哺乳類の中では比較的ヒトの腕のそれに近い構造をしている。肉食動物として獲物を捕らえるために、前肢にはある程度の器用さが必要だからであろう。同じ四足歩行型哺乳類でも歩く、走ることに特化した中型、大型の草食動物の四肢の骨格は、かなり特異な進化を遂げている。

肘の骨が関節部分より大きく突出しているのは、肘から先を接地させた姿勢の時に体を安定させるためなのかも知れない。ただこの構造のために、猫は肘をヒトのように完全にまっすぐには伸ばせないと思われる。

骨格レベルで出し入れ可能な構造になっている爪は、ネコ科動物独特のもののようである(一部例外はある)。狩りをするには爪が必要だが、全力で走ったりする時には長い爪は邪魔になるだろうし、地面に削られて鋭さがなくなると獲物を捕まえ難くなる。なので、使わない時には刀を鞘に収めるごとく、収納可能なようになっていると思われる。

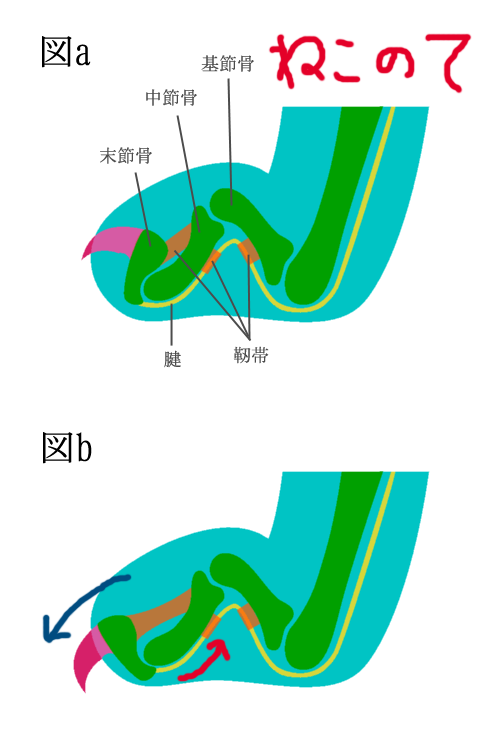

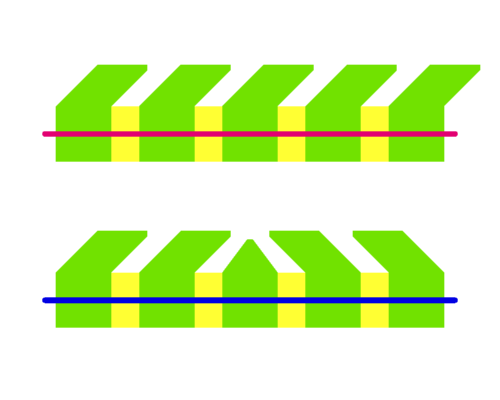

爪の出し入れの基本の仕組みはこうである。(模式図↓)

通常は図aのように爪と末節骨が上がっていて、指の皮膚の中に埋もれる形で収納されている。図bのように指の下側の腱を引っ張ると(赤矢印)、末節骨が前に倒れるとともに爪が飛び出してくる(青矢印)。

末節骨と中節骨の手の甲側は弾力性のある靭帯でつながっており、腱を引っ張る力を入れなければ靭帯が両者を引っ張って、自動的に爪を引っ込めることが出来る。

ちなみに、猫の手を骨格的に真似してみるとこうなる。↓

生まれてしばらくの間の仔猫は爪を収納できず出しっ放しであるが、元来は指を伸ばした状態(爪が出る状態になる)がデフォなのだろう。成長とともに進化の過程を辿って収納可能な仕組みが出来上がっていくものと考えられる。

進化の結果として特定のパーツが単純に縮小、消失したり大型化や変形したりすることはよくあるが、こうした複雑な機能的構造を獲得したというのは驚くべきことだと思う。

猫の鎖骨は退化して細長く小さくなっており、他の骨とは直接連結していない(霊長目動物などの鎖骨は肩甲骨と胸骨とに連結していて、前肢(上肢)と体幹との骨格を接続している)。骨格モデルでもしばしば省略されてしまうため、特に資料の少ないパーツである。

ただし猫にとって鎖骨が不要なパーツと言うわけではなく、いくつかの重要な筋肉の接続先として機能はしているようだ。

ところで、ネコ科以外の四足歩行に特化したタイプの中型、大型の哺乳類は、鎖骨が完全に消失しているものが多い。彼らにはなぜ鎖骨がないのか?また、ネコ科動物はなぜ中途半端に鎖骨が退化しているのか?

以下に考察してみた。

猫の前肢の骨格は、四足歩行型の哺乳類の中では比較的ヒトの腕のそれに近い構造をしている。肉食動物として獲物を捕らえるために、前肢にはある程度の器用さが必要だからであろう。同じ四足歩行型哺乳類でも歩く、走ることに特化した中型、大型の草食動物の四肢の骨格は、かなり特異な進化を遂げている。

肘の骨が関節部分より大きく突出しているのは、肘から先を接地させた姿勢の時に体を安定させるためなのかも知れない。ただこの構造のために、猫は肘をヒトのように完全にまっすぐには伸ばせないと思われる。

骨格レベルで出し入れ可能な構造になっている爪は、ネコ科動物独特のもののようである(一部例外はある)。狩りをするには爪が必要だが、全力で走ったりする時には長い爪は邪魔になるだろうし、地面に削られて鋭さがなくなると獲物を捕まえ難くなる。なので、使わない時には刀を鞘に収めるごとく、収納可能なようになっていると思われる。

爪の出し入れの基本の仕組みはこうである。(模式図↓)

通常は図aのように爪と末節骨が上がっていて、指の皮膚の中に埋もれる形で収納されている。図bのように指の下側の腱を引っ張ると(赤矢印)、末節骨が前に倒れるとともに爪が飛び出してくる(青矢印)。

末節骨と中節骨の手の甲側は弾力性のある靭帯でつながっており、腱を引っ張る力を入れなければ靭帯が両者を引っ張って、自動的に爪を引っ込めることが出来る。

ちなみに、猫の手を骨格的に真似してみるとこうなる。↓

生まれてしばらくの間の仔猫は爪を収納できず出しっ放しであるが、元来は指を伸ばした状態(爪が出る状態になる)がデフォなのだろう。成長とともに進化の過程を辿って収納可能な仕組みが出来上がっていくものと考えられる。

進化の結果として特定のパーツが単純に縮小、消失したり大型化や変形したりすることはよくあるが、こうした複雑な機能的構造を獲得したというのは驚くべきことだと思う。

猫の鎖骨は退化して細長く小さくなっており、他の骨とは直接連結していない(霊長目動物などの鎖骨は肩甲骨と胸骨とに連結していて、前肢(上肢)と体幹との骨格を接続している)。骨格モデルでもしばしば省略されてしまうため、特に資料の少ないパーツである。

ただし猫にとって鎖骨が不要なパーツと言うわけではなく、いくつかの重要な筋肉の接続先として機能はしているようだ。

ところで、ネコ科以外の四足歩行に特化したタイプの中型、大型の哺乳類は、鎖骨が完全に消失しているものが多い。彼らにはなぜ鎖骨がないのか?また、ネコ科動物はなぜ中途半端に鎖骨が退化しているのか?

以下に考察してみた。

PR

”研究・猫の骨格・その22・前肢&鎖骨”のつづきはこちら

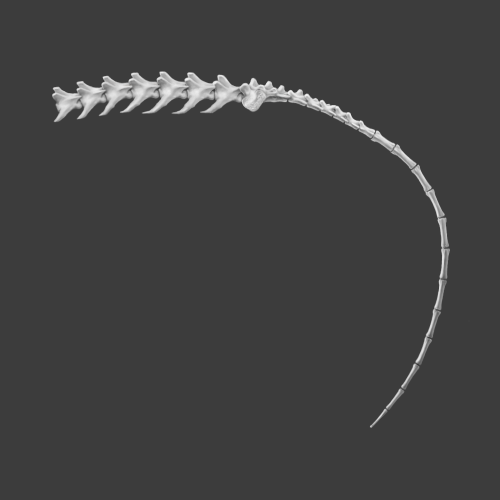

腰椎、仙骨、尾椎の側面図。

猫の腰椎は7個(ヒトは5個)で構成され、左右斜め下方に突き出した肋骨突起と呼ばれる突起が目立つ(側面図では椎骨の下に、先端を前方に向けて突き出している突起)。ヒトの腰椎にも肋骨突起はあるが、猫のそれほどには目立たない。

イヌの肋骨突起は猫のそれに似ているが(ただし猫に比べるとやや小ぶりなようだ)、他の四足歩行型哺乳類の骨格を見てみると、発達した肋骨突起はあるものの形態はそれぞれかなり異なっている。一方でヒト以外の霊長目動物のそれはやはりあまり発達していない。

水平な脊柱に対してぶら下がる形になる内臓の重量を支えるための役割があるのかも知れないが、はっきりとは分からない。

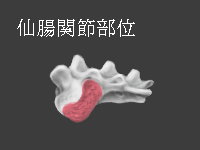

仙骨は、もともとは仙椎とも言うべき椎骨が複数個癒合したもので、骨盤と接続するための重要なパーツである。猫の場合は3~4個の椎骨が癒合して仙骨を形成しているが、骨盤との接続部分(仙腸関節)は、ヒトのそれに比べるとかなり華奢な印象を受ける。

※赤い範囲が骨盤との接続部分(仙腸関節)。

ヒトの仙骨は5~6個の椎骨が癒合しているだけでなく、かなり大型化していて骨盤との接続も頑丈になっている(一種の関節なので、全く動かないほどガチガチにつながっているわけではないらしい)。この差は骨盤で支えるべき体重の多少によるものだろう。

ヒトの場合、内臓の重量のかなりの部分を骨盤で受け支える形になるので、骨盤と脊柱との接続が脆弱だと骨盤が前に傾いて、あたかも洗面器の水を流しこぼすがごとく内蔵がこぼれ落ちてしまうことになる。

尾椎の数は個体差が大きく、4~24個で不定であるが、平均的には18~19個とされる(ヒトの尾てい骨も3~6個で不定で、一般的には4個が普通らしい)。いわゆる鍵尻尾を持つ猫がいるのは、遺伝的な要因で一部の尾椎が変形するためである。

各椎骨には脊髄を通す椎孔があり、尾椎にもそれはある。従って、尻尾を強く引っ張ったりすると脊髄に負担や損傷を与える可能性がある。

椎孔が何番目の尾椎まで開いているかは個体差があるが、椎孔のある尾椎とない尾椎とでは構造が大きく異なるので見分けはつきやすい。脊髄が通っている尾椎には横突起が大きく突き出ているのが特徴だが、腰椎の肋骨突起とは逆方向(後方)を向いている。

イヌに比べ、猫の尾は根元から先端に至るまで非常に繊細な動きが可能である。足場の悪い場所に入ったり、俊敏な動作の際にバランスを取るのに有用なのだろう。おそらく触覚的にも敏感で、尻尾に触れられるのを嫌がる子は多い。

尾の動きによって感情を表すこともあるが、イヌほどにはストレートに解釈できるものでもないようだ。

猫の腰椎は7個(ヒトは5個)で構成され、左右斜め下方に突き出した肋骨突起と呼ばれる突起が目立つ(側面図では椎骨の下に、先端を前方に向けて突き出している突起)。ヒトの腰椎にも肋骨突起はあるが、猫のそれほどには目立たない。

イヌの肋骨突起は猫のそれに似ているが(ただし猫に比べるとやや小ぶりなようだ)、他の四足歩行型哺乳類の骨格を見てみると、発達した肋骨突起はあるものの形態はそれぞれかなり異なっている。一方でヒト以外の霊長目動物のそれはやはりあまり発達していない。

水平な脊柱に対してぶら下がる形になる内臓の重量を支えるための役割があるのかも知れないが、はっきりとは分からない。

仙骨は、もともとは仙椎とも言うべき椎骨が複数個癒合したもので、骨盤と接続するための重要なパーツである。猫の場合は3~4個の椎骨が癒合して仙骨を形成しているが、骨盤との接続部分(仙腸関節)は、ヒトのそれに比べるとかなり華奢な印象を受ける。

※赤い範囲が骨盤との接続部分(仙腸関節)。

ヒトの仙骨は5~6個の椎骨が癒合しているだけでなく、かなり大型化していて骨盤との接続も頑丈になっている(一種の関節なので、全く動かないほどガチガチにつながっているわけではないらしい)。この差は骨盤で支えるべき体重の多少によるものだろう。

ヒトの場合、内臓の重量のかなりの部分を骨盤で受け支える形になるので、骨盤と脊柱との接続が脆弱だと骨盤が前に傾いて、あたかも洗面器の水を流しこぼすがごとく内蔵がこぼれ落ちてしまうことになる。

尾椎の数は個体差が大きく、4~24個で不定であるが、平均的には18~19個とされる(ヒトの尾てい骨も3~6個で不定で、一般的には4個が普通らしい)。いわゆる鍵尻尾を持つ猫がいるのは、遺伝的な要因で一部の尾椎が変形するためである。

各椎骨には脊髄を通す椎孔があり、尾椎にもそれはある。従って、尻尾を強く引っ張ったりすると脊髄に負担や損傷を与える可能性がある。

椎孔が何番目の尾椎まで開いているかは個体差があるが、椎孔のある尾椎とない尾椎とでは構造が大きく異なるので見分けはつきやすい。脊髄が通っている尾椎には横突起が大きく突き出ているのが特徴だが、腰椎の肋骨突起とは逆方向(後方)を向いている。

イヌに比べ、猫の尾は根元から先端に至るまで非常に繊細な動きが可能である。足場の悪い場所に入ったり、俊敏な動作の際にバランスを取るのに有用なのだろう。おそらく触覚的にも敏感で、尻尾に触れられるのを嫌がる子は多い。

尾の動きによって感情を表すこともあるが、イヌほどにはストレートに解釈できるものでもないようだ。

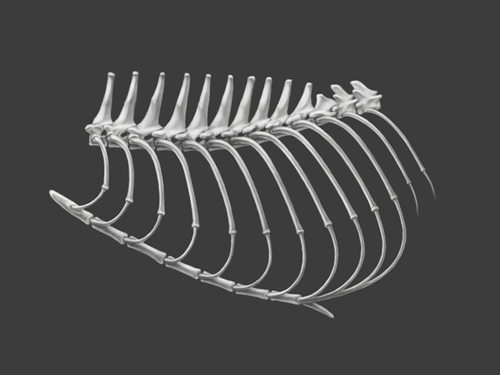

胸椎と肋骨と胸骨の側面図。これらの骨は胸郭を構成し、肺や心臓など重要な臓器を保護している。

猫の胸椎はヒトより1個多い13個存在し、肋骨も13対となる。そのうち12番と13番は浮動肋骨(胸骨と接続していない肋骨)で、ヒトの場合は11番と12番の二対が同じく浮動肋骨である。

ヒトの胸骨は3個から成り(加齢によって癒合し1個となるケースも多い)平べったい形状をしているが、猫の胸骨は8個の細長い骨から成り、それぞれが軟骨でつながっていて柔軟性がある。

猫の肋骨は非常に細く、また肋軟骨(肋骨と胸骨をつなぐ線状の軟骨)が1本の肋骨の全長に占める割合も大きい。その細さのわりに隣り合う肋骨同士の距離は離れていて、互いに干渉するまでのクリアランスが大きめである。

こうした肋骨の構造が、猫の体の柔らかさに一役買っていると考えられる。

奇妙なのは、第10胸椎までの棘突起(各椎骨に1本ずつ背中の外側に向けて突き出ている大きな突起)は後方に傾いて突き出ているが、第12胸椎からは逆に前方に突き出る形になり、第11胸椎はその中間の形状になっていることである(資料によっては第10胸椎が中間形状であることもあり、個体によって異なるのかも知れない)。

こうした構造は他の四足歩行型哺乳類にも見られることがあるが、直立歩行するヒトの脊椎には見られない(他の多くの霊長目動物も同様)。その理由についてちょっと考察してみた。

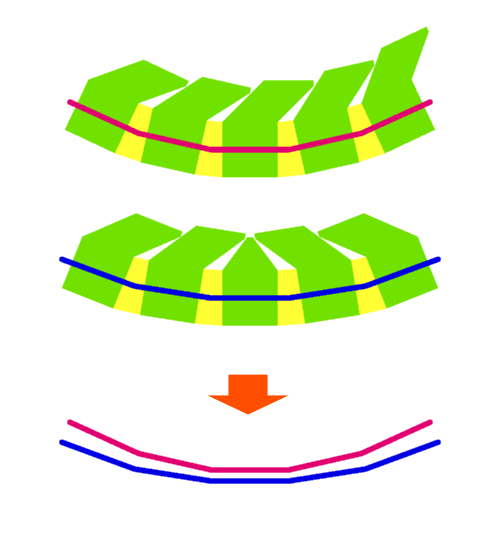

下図はヒトの脊柱(上)と猫の脊柱(下)の模式図である。緑色は骨体(椎骨)を、黄色は軟骨(椎間板)を表す。当然ながら図の上側が背中側で、下側が腹側である。

それぞれを背中側に反り返るように曲げてみる。この時、椎間板は伸ばされる側(ここでは腹側)の長さは変わらないものとする。

前後の椎骨が干渉する限界まで曲げた時、ヒトの脊柱に比べ猫の脊柱は曲げられる度合いが弱いことが分かる。

猫などの四足歩行動物は、脊柱に対して内臓などの荷重が垂直にかかる。脊柱が1本の強靭な骨ならばともかく、複数の椎骨を軟骨で連結した柔軟な構造だと、体重を支えつつ体構造を維持するには、筋肉の力が持続的に必要になるはずである。

ヒトなどの霊長類のように、脊柱に水平か斜めに荷重がかかることが多いタイプは、棘突起の向きを逆転させるほどの必要性はなかったのだろう。

従って棘突起の向きが逆転しているのは、骨格構造によって筋肉の負担をいくらかでも軽減するための工夫だと思われる。

猫の胸椎はヒトより1個多い13個存在し、肋骨も13対となる。そのうち12番と13番は浮動肋骨(胸骨と接続していない肋骨)で、ヒトの場合は11番と12番の二対が同じく浮動肋骨である。

ヒトの胸骨は3個から成り(加齢によって癒合し1個となるケースも多い)平べったい形状をしているが、猫の胸骨は8個の細長い骨から成り、それぞれが軟骨でつながっていて柔軟性がある。

猫の肋骨は非常に細く、また肋軟骨(肋骨と胸骨をつなぐ線状の軟骨)が1本の肋骨の全長に占める割合も大きい。その細さのわりに隣り合う肋骨同士の距離は離れていて、互いに干渉するまでのクリアランスが大きめである。

こうした肋骨の構造が、猫の体の柔らかさに一役買っていると考えられる。

奇妙なのは、第10胸椎までの棘突起(各椎骨に1本ずつ背中の外側に向けて突き出ている大きな突起)は後方に傾いて突き出ているが、第12胸椎からは逆に前方に突き出る形になり、第11胸椎はその中間の形状になっていることである(資料によっては第10胸椎が中間形状であることもあり、個体によって異なるのかも知れない)。

こうした構造は他の四足歩行型哺乳類にも見られることがあるが、直立歩行するヒトの脊椎には見られない(他の多くの霊長目動物も同様)。その理由についてちょっと考察してみた。

下図はヒトの脊柱(上)と猫の脊柱(下)の模式図である。緑色は骨体(椎骨)を、黄色は軟骨(椎間板)を表す。当然ながら図の上側が背中側で、下側が腹側である。

それぞれを背中側に反り返るように曲げてみる。この時、椎間板は伸ばされる側(ここでは腹側)の長さは変わらないものとする。

前後の椎骨が干渉する限界まで曲げた時、ヒトの脊柱に比べ猫の脊柱は曲げられる度合いが弱いことが分かる。

猫などの四足歩行動物は、脊柱に対して内臓などの荷重が垂直にかかる。脊柱が1本の強靭な骨ならばともかく、複数の椎骨を軟骨で連結した柔軟な構造だと、体重を支えつつ体構造を維持するには、筋肉の力が持続的に必要になるはずである。

ヒトなどの霊長類のように、脊柱に水平か斜めに荷重がかかることが多いタイプは、棘突起の向きを逆転させるほどの必要性はなかったのだろう。

従って棘突起の向きが逆転しているのは、骨格構造によって筋肉の負担をいくらかでも軽減するための工夫だと思われる。

頚椎の続き。下面図。

これがどうにも資料が少なく立体構造をうまく表現できない。後日良い資料が見つかったら修正を入れるかも知れない。(既出の図面にもすでに修正が入ってたりする。)

頚椎の下面をリサーチしていて?となったのは、第3~第6頚椎の最下部にある奇妙な形の突出(中心線上にあるのではなく左右に並んでいる)である(左右外側への突出(これは前回の上面図のほうがわかりやすいかも)ではない)。

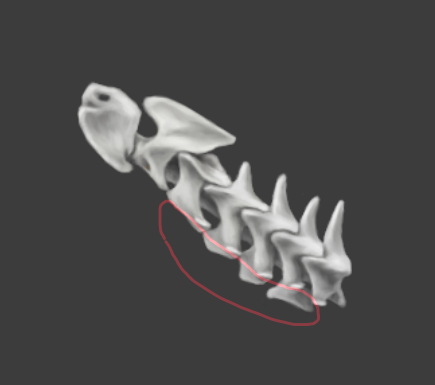

以下は側面図の修正版で、赤で囲んだ部分が問題の突出である。

これの形状や構造がよくわからず作図するにあたってネックとなったが(首だけに)、機能面で言うと、おそらく食道や気管のようなホース状の器官の位置をある程度固定するためのものではなかろうか。

四足歩行型の哺乳類は、頭をもたげると頚椎が背中側に反り返って弓なりに曲がる。その時、頚椎の前(のど側)にある食道や気管のような弾力性のある細長い器官は、固定されていないと頚椎の左右どちらかにグリッと移動してしまいかねない。そうならないようにするための押さえの突出なのだろうと思う。

ヒトの頚椎には左右方向への突出はあるが(横突起と言う。穴が開いていて椎骨動脈が通っており、この血管の留め具のような役割があるようだ)、のど側への大きな突出は見られない。

ヒトは猫などの四足歩行動物に比べ相対的に首(頚椎)が短いので、可動範囲の限界まで首を曲げても気管や食道に問題が起きるような影響はない。そのため、これらの器官の位置を固定するような骨格構造は必要ではなかったと思われる。

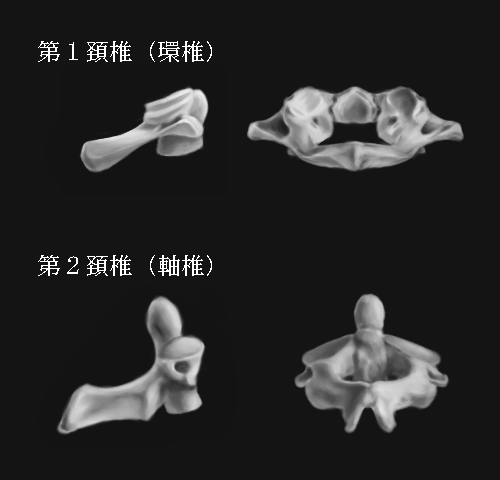

頚椎の下面もそうだが、猫の各椎骨の個別の形状、構造が詳しくわかる資料はほとんどない。以下はヒトの第1、第2頚椎を示した図である(側面図と背面図)。

第1頚椎は環椎とも呼ばれ、その名の通り環状の形をしている。中央の穴は、頭蓋骨から出てくる脊髄を通すためのものである。

頚椎は下方にいくほど脊髄を通す穴が後方へ移動し、各椎骨の間に椎間板が挟まれるようになる。

頭蓋骨の脊髄を通す穴(大後頭孔)の周りには、丸っこい突出がある(後頭顆)。環椎はこの突出と接して、うなずく動作を可能にする関節を成している。

第2頚椎は軸椎とも呼ばれ、前方上部に軸状の突出がある(歯突起)。この突出が上の環椎にはめ込まれ、頭部が左右に旋回する動作を可能にする。

頚椎の基本構造(設計思想と言うべきか?)はたぶん、ほとんどの哺乳類で共通であろうから、猫の頚椎にも環椎、軸椎の構造があるのだろうと思う。

これがどうにも資料が少なく立体構造をうまく表現できない。後日良い資料が見つかったら修正を入れるかも知れない。(既出の図面にもすでに修正が入ってたりする。)

頚椎の下面をリサーチしていて?となったのは、第3~第6頚椎の最下部にある奇妙な形の突出(中心線上にあるのではなく左右に並んでいる)である(左右外側への突出(これは前回の上面図のほうがわかりやすいかも)ではない)。

以下は側面図の修正版で、赤で囲んだ部分が問題の突出である。

これの形状や構造がよくわからず作図するにあたってネックとなったが(首だけに)、機能面で言うと、おそらく食道や気管のようなホース状の器官の位置をある程度固定するためのものではなかろうか。

四足歩行型の哺乳類は、頭をもたげると頚椎が背中側に反り返って弓なりに曲がる。その時、頚椎の前(のど側)にある食道や気管のような弾力性のある細長い器官は、固定されていないと頚椎の左右どちらかにグリッと移動してしまいかねない。そうならないようにするための押さえの突出なのだろうと思う。

ヒトの頚椎には左右方向への突出はあるが(横突起と言う。穴が開いていて椎骨動脈が通っており、この血管の留め具のような役割があるようだ)、のど側への大きな突出は見られない。

ヒトは猫などの四足歩行動物に比べ相対的に首(頚椎)が短いので、可動範囲の限界まで首を曲げても気管や食道に問題が起きるような影響はない。そのため、これらの器官の位置を固定するような骨格構造は必要ではなかったと思われる。

頚椎の下面もそうだが、猫の各椎骨の個別の形状、構造が詳しくわかる資料はほとんどない。以下はヒトの第1、第2頚椎を示した図である(側面図と背面図)。

第1頚椎は環椎とも呼ばれ、その名の通り環状の形をしている。中央の穴は、頭蓋骨から出てくる脊髄を通すためのものである。

頚椎は下方にいくほど脊髄を通す穴が後方へ移動し、各椎骨の間に椎間板が挟まれるようになる。

頭蓋骨の脊髄を通す穴(大後頭孔)の周りには、丸っこい突出がある(後頭顆)。環椎はこの突出と接して、うなずく動作を可能にする関節を成している。

第2頚椎は軸椎とも呼ばれ、前方上部に軸状の突出がある(歯突起)。この突出が上の環椎にはめ込まれ、頭部が左右に旋回する動作を可能にする。

頚椎の基本構造(設計思想と言うべきか?)はたぶん、ほとんどの哺乳類で共通であろうから、猫の頚椎にも環椎、軸椎の構造があるのだろうと思う。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R