エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

前肢及び鎖骨の側面図。

猫の前肢の骨格は、四足歩行型の哺乳類の中では比較的ヒトの腕のそれに近い構造をしている。肉食動物として獲物を捕らえるために、前肢にはある程度の器用さが必要だからであろう。同じ四足歩行型哺乳類でも歩く、走ることに特化した中型、大型の草食動物の四肢の骨格は、かなり特異な進化を遂げている。

肘の骨が関節部分より大きく突出しているのは、肘から先を接地させた姿勢の時に体を安定させるためなのかも知れない。ただこの構造のために、猫は肘をヒトのように完全にまっすぐには伸ばせないと思われる。

骨格レベルで出し入れ可能な構造になっている爪は、ネコ科動物独特のもののようである(一部例外はある)。狩りをするには爪が必要だが、全力で走ったりする時には長い爪は邪魔になるだろうし、地面に削られて鋭さがなくなると獲物を捕まえ難くなる。なので、使わない時には刀を鞘に収めるごとく、収納可能なようになっていると思われる。

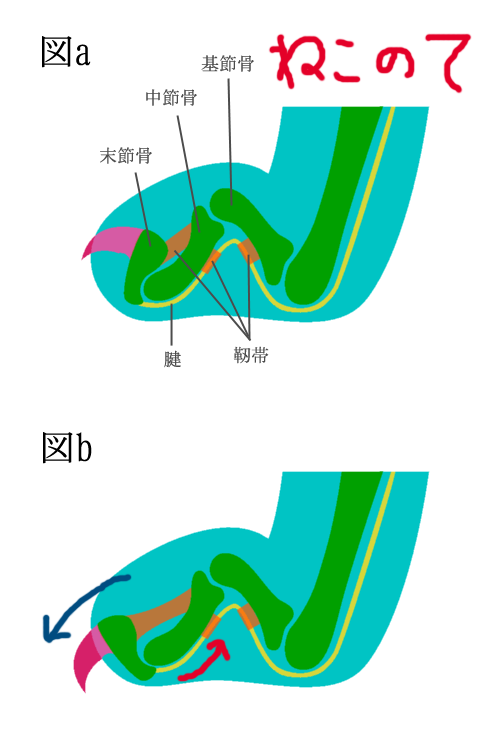

爪の出し入れの基本の仕組みはこうである。(模式図↓)

通常は図aのように爪と末節骨が上がっていて、指の皮膚の中に埋もれる形で収納されている。図bのように指の下側の腱を引っ張ると(赤矢印)、末節骨が前に倒れるとともに爪が飛び出してくる(青矢印)。

末節骨と中節骨の手の甲側は弾力性のある靭帯でつながっており、腱を引っ張る力を入れなければ靭帯が両者を引っ張って、自動的に爪を引っ込めることが出来る。

ちなみに、猫の手を骨格的に真似してみるとこうなる。↓

生まれてしばらくの間の仔猫は爪を収納できず出しっ放しであるが、元来は指を伸ばした状態(爪が出る状態になる)がデフォなのだろう。成長とともに進化の過程を辿って収納可能な仕組みが出来上がっていくものと考えられる。

進化の結果として特定のパーツが単純に縮小、消失したり大型化や変形したりすることはよくあるが、こうした複雑な機能的構造を獲得したというのは驚くべきことだと思う。

猫の鎖骨は退化して細長く小さくなっており、他の骨とは直接連結していない(霊長目動物などの鎖骨は肩甲骨と胸骨とに連結していて、前肢(上肢)と体幹との骨格を接続している)。骨格モデルでもしばしば省略されてしまうため、特に資料の少ないパーツである。

ただし猫にとって鎖骨が不要なパーツと言うわけではなく、いくつかの重要な筋肉の接続先として機能はしているようだ。

ところで、ネコ科以外の四足歩行に特化したタイプの中型、大型の哺乳類は、鎖骨が完全に消失しているものが多い。彼らにはなぜ鎖骨がないのか?また、ネコ科動物はなぜ中途半端に鎖骨が退化しているのか?

以下に考察してみた。

猫の前肢の骨格は、四足歩行型の哺乳類の中では比較的ヒトの腕のそれに近い構造をしている。肉食動物として獲物を捕らえるために、前肢にはある程度の器用さが必要だからであろう。同じ四足歩行型哺乳類でも歩く、走ることに特化した中型、大型の草食動物の四肢の骨格は、かなり特異な進化を遂げている。

肘の骨が関節部分より大きく突出しているのは、肘から先を接地させた姿勢の時に体を安定させるためなのかも知れない。ただこの構造のために、猫は肘をヒトのように完全にまっすぐには伸ばせないと思われる。

骨格レベルで出し入れ可能な構造になっている爪は、ネコ科動物独特のもののようである(一部例外はある)。狩りをするには爪が必要だが、全力で走ったりする時には長い爪は邪魔になるだろうし、地面に削られて鋭さがなくなると獲物を捕まえ難くなる。なので、使わない時には刀を鞘に収めるごとく、収納可能なようになっていると思われる。

爪の出し入れの基本の仕組みはこうである。(模式図↓)

通常は図aのように爪と末節骨が上がっていて、指の皮膚の中に埋もれる形で収納されている。図bのように指の下側の腱を引っ張ると(赤矢印)、末節骨が前に倒れるとともに爪が飛び出してくる(青矢印)。

末節骨と中節骨の手の甲側は弾力性のある靭帯でつながっており、腱を引っ張る力を入れなければ靭帯が両者を引っ張って、自動的に爪を引っ込めることが出来る。

ちなみに、猫の手を骨格的に真似してみるとこうなる。↓

生まれてしばらくの間の仔猫は爪を収納できず出しっ放しであるが、元来は指を伸ばした状態(爪が出る状態になる)がデフォなのだろう。成長とともに進化の過程を辿って収納可能な仕組みが出来上がっていくものと考えられる。

進化の結果として特定のパーツが単純に縮小、消失したり大型化や変形したりすることはよくあるが、こうした複雑な機能的構造を獲得したというのは驚くべきことだと思う。

猫の鎖骨は退化して細長く小さくなっており、他の骨とは直接連結していない(霊長目動物などの鎖骨は肩甲骨と胸骨とに連結していて、前肢(上肢)と体幹との骨格を接続している)。骨格モデルでもしばしば省略されてしまうため、特に資料の少ないパーツである。

ただし猫にとって鎖骨が不要なパーツと言うわけではなく、いくつかの重要な筋肉の接続先として機能はしているようだ。

ところで、ネコ科以外の四足歩行に特化したタイプの中型、大型の哺乳類は、鎖骨が完全に消失しているものが多い。彼らにはなぜ鎖骨がないのか?また、ネコ科動物はなぜ中途半端に鎖骨が退化しているのか?

以下に考察してみた。

生物が地上に進出した当初は、四足歩行の形で進化していったはずである。ただその形態は、哺乳類より先に出現した原始的な両生類や爬虫類を見ると、┌(┌ ^p^)┐のような、胴体をほとんど地べたにくっつけているようなものが多い。まだ四肢が十分に進化、発達する以前の形態であろう。

やがて哺乳類が出現、発展し、大型化が進むに従って、体重を効率的に支える必要が生じた。特にサバンナのような食物連鎖の環境の中にあっては、捕食される立場の動物たちには地べたにのんびり横たわっていられる機会はほとんどないからである。

しかし、体構造が┌(┌ ^p^)┐状態のままだと、体重を支えるのに四肢の筋肉をかなり酷使することになる。足の曲がっている部分は固定されておらず(関節なので)、体が地べたにつかないよう支え続けるには筋肉の力を必要とするからだ。

自分の体を支えるために四肢がくたびれてしまっては、襲われた時に逃げることもままならない。そこで、筋肉に頼るのでなく骨格によって体重を支えようとした。

骨格構造で荷重を支えるのであれば、図のcよりはdのほうが負担も少なく、体力的に効率がいい。

ところが、dのような位置に前脚を持っていこうとすると、ちょうどその接続部分に鎖骨があって邪魔になってしまう。そのため、彼らは鎖骨を捨てざるを得なかったのである。

特に、体重の大きい中型~大型の草食動物は鎖骨を失ったものが多い。その代償に、彼らは霊長目動物が普通にやるような、前肢を左右に開く動作が苦手になった。

猫も四足歩行のための筋肉や骨格が十分発育すると前肢を開くことは難しくなるが、体のまだ柔らかい仔猫は、あたかもヒトのように肩を開くことも出来る。鎖骨が残っているがゆえの特権?であろう。

大型草食動物の仔は生まれてすぐ四本足で立ち上がるので、仔猫のような「開き」のポーズを取ることはない。

ネコ科動物の場合は、四足歩行を基本としつつも前肢で獲物を捕らえなければならないため、霊長目動物のような前肢の自由さや器用さをある程度必要とした。そのための筋肉や可動範囲を確保しておくために、鎖骨は完全には消失せず残ったのではないだろうか。

大型草食動物の「手」が異形に進化したのに比べ、猫の手は霊長目動物のそれに近い構造なのも、そうした理由からだと思われる。

サバンナではなく森の中で進化した霊長目動物の前肢の構造や進化の過程も興味深いものがあるが、長くなりそうだし当ブログの本旨から逸れるので割愛します。

※以上の考察は個人の感想であり、学術的な正確性を保証するものではありません。

PR

<< 研究・猫の骨格・その23・骨盤&後肢

HOME

研究・猫の骨格・その21・腰椎&仙骨&尾椎 >>

[157] [156] [155] [154] [153] [152] [151] [150] [149] [148] [147]

[157] [156] [155] [154] [153] [152] [151] [150] [149] [148] [147]

この記事にコメントする

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R