エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

GW明けから所用が重なった上にPCの調子が悪くて捗らなかったので、五・一五事件の今日更新しようと思う。

ヒトの手首は手の甲側と手のひら側それぞれに90度近く曲げることができるが、猫の手首関節(手根球あたり)は手の甲側にはほとんど曲がらない。

もし猫がヒトの手首と同様の可動範囲を持っていると、手首を伸ばして立っているためには、常に筋肉と神経を使って伸ばした状態を保たなければならない。それよりは骨格によって物理的に体重を支えたほうが効率的で楽である。それゆえ、手の甲側には曲がらないように関節をロックするような仕組みになっているのだろう。

一方で猫の手首は、手のひら側には180度近く曲げることが可能である。おそらく冷えた肉球(手先)を自らの体温で温めるために、そこまで折りたためるようになっているものと思われる(人間でも裸足で活動していると、地面に熱を奪われて足はけっこう冷える)。典型的なお手々ぬくぬくポーズ(お手々ないないポーズとも言う)は香箱座りである。

しかしながら、手首を大きく内側に折りたたんで伏せるような姿勢は、敵に襲われた場合などに極めて不利になるのは明らかであり、よほど安全で安心な状況でなければやらない(やれない)ポーズである。

冷えた手先を香箱座りで温めている時、猫たちはささやかな幸せを味わっているのかも知れない。

ヒトの手首は手の甲側と手のひら側それぞれに90度近く曲げることができるが、猫の手首関節(手根球あたり)は手の甲側にはほとんど曲がらない。

もし猫がヒトの手首と同様の可動範囲を持っていると、手首を伸ばして立っているためには、常に筋肉と神経を使って伸ばした状態を保たなければならない。それよりは骨格によって物理的に体重を支えたほうが効率的で楽である。それゆえ、手の甲側には曲がらないように関節をロックするような仕組みになっているのだろう。

一方で猫の手首は、手のひら側には180度近く曲げることが可能である。おそらく冷えた肉球(手先)を自らの体温で温めるために、そこまで折りたためるようになっているものと思われる(人間でも裸足で活動していると、地面に熱を奪われて足はけっこう冷える)。典型的なお手々ぬくぬくポーズ(お手々ないないポーズとも言う)は香箱座りである。

しかしながら、手首を大きく内側に折りたたんで伏せるような姿勢は、敵に襲われた場合などに極めて不利になるのは明らかであり、よほど安全で安心な状況でなければやらない(やれない)ポーズである。

冷えた手先を香箱座りで温めている時、猫たちはささやかな幸せを味わっているのかも知れない。

PR

連休の終わりに模写練習。

通常の猫の前脚はヒトと同様に5本の指を持つが、それらは閉じた状態(指同士をくっつける)がデフォであり、指を広げるのは伸びをした時など意識的にそうした時だけである。あまり長いとは言えないそれぞれの指の股には水かきのような膜があり、指が単独で突き出ている部分は少ない。

獲物を捕らえる時には指は大きく広がったほうが有利だが(なおかつ指の間に膜があれば小型の獲物も逃し難い)、素早く走ったりするには指はあまり長かったり広げたりはしないほうが良いのだろう。複数の指が接地する場合、指が長くまた広がるようにばらけてしまうと、地面にかかる力が分散して体を強く素早く押し出すことが難しくなる。

これらの相反する要求の妥協点としてこの形態なのだろうと思う。

水かき状の膜の存在が、猫は泳ぐのに適した肉体構造である(あるいは、かつては泳いでいた名残りである)といった結論を導き得るのかどうかはわからない。

通常の猫の前脚はヒトと同様に5本の指を持つが、それらは閉じた状態(指同士をくっつける)がデフォであり、指を広げるのは伸びをした時など意識的にそうした時だけである。あまり長いとは言えないそれぞれの指の股には水かきのような膜があり、指が単独で突き出ている部分は少ない。

獲物を捕らえる時には指は大きく広がったほうが有利だが(なおかつ指の間に膜があれば小型の獲物も逃し難い)、素早く走ったりするには指はあまり長かったり広げたりはしないほうが良いのだろう。複数の指が接地する場合、指が長くまた広がるようにばらけてしまうと、地面にかかる力が分散して体を強く素早く押し出すことが難しくなる。

これらの相反する要求の妥協点としてこの形態なのだろうと思う。

水かき状の膜の存在が、猫は泳ぐのに適した肉体構造である(あるいは、かつては泳いでいた名残りである)といった結論を導き得るのかどうかはわからない。

こどもの日だから模写練習。

いよいよ憧れのぷにぷに肉球編。

肉球の色にはピンク色のほか、あずき色や黒があるが、指ごとに色違いであったり、同じ肉球にまだら状に色が付いているなど配色のバリエーションは多い。

肉球は指部分の指球と、指の付け根の下、手のひらの最上部にあたる掌球のほか、前脚の途中に生えている小さな肉の粒、手根球がある。手根球は親指のように見えるが爪や骨はなく、指ではない。親指は目立たないが別にある(親指の爪は、格納可能な他の指のとは異なり出しっ放しらしい)。

手根球は、それが生えている位置(ほぼ手首の関節あたり)の骨をガードするためにあるとも言われるが、手根球をわざわざ発達させる必要があるほどこの部分に限って骨が脆いとは考え難い。猫は木などに上ることも多いため、それらを抱え込むような体勢で上る時に、滑り止めの役を果たしているのではなかろうか。

猫が汗をかくのはほぼ肉球のみである。全身に汗をかくと毛皮が濡れてかえって体温調節が難しくなることや、濡れた毛皮に大量のゴミなどが付着して感染症にかかりやすくなるなど、衛生面でも問題があるからであろう。

いずれにせよ肉球の汗腺だけでは体温調節は望むべくもなく、猫は適当な温度の場所を求めて頻繁に移動する。イヌと同様に舌を出して口呼吸をするパンティングを行うこともあるようである。

体温調節には不十分にもかかわらずなぜ肉球には汗をかくのか、もしかしたらこれも木や岩などに登るための滑り止めとして利用しているのかも知れない。

いよいよ憧れのぷにぷに肉球編。

肉球の色にはピンク色のほか、あずき色や黒があるが、指ごとに色違いであったり、同じ肉球にまだら状に色が付いているなど配色のバリエーションは多い。

肉球は指部分の指球と、指の付け根の下、手のひらの最上部にあたる掌球のほか、前脚の途中に生えている小さな肉の粒、手根球がある。手根球は親指のように見えるが爪や骨はなく、指ではない。親指は目立たないが別にある(親指の爪は、格納可能な他の指のとは異なり出しっ放しらしい)。

手根球は、それが生えている位置(ほぼ手首の関節あたり)の骨をガードするためにあるとも言われるが、手根球をわざわざ発達させる必要があるほどこの部分に限って骨が脆いとは考え難い。猫は木などに上ることも多いため、それらを抱え込むような体勢で上る時に、滑り止めの役を果たしているのではなかろうか。

猫が汗をかくのはほぼ肉球のみである。全身に汗をかくと毛皮が濡れてかえって体温調節が難しくなることや、濡れた毛皮に大量のゴミなどが付着して感染症にかかりやすくなるなど、衛生面でも問題があるからであろう。

いずれにせよ肉球の汗腺だけでは体温調節は望むべくもなく、猫は適当な温度の場所を求めて頻繁に移動する。イヌと同様に舌を出して口呼吸をするパンティングを行うこともあるようである。

体温調節には不十分にもかかわらずなぜ肉球には汗をかくのか、もしかしたらこれも木や岩などに登るための滑り止めとして利用しているのかも知れない。

緊急事態(メーデー)でも模写練習。

猫の指の股に毛が長くはみ出して伸びていることがあるが、こうした毛を『タフト』と呼ぶ。特に長毛種の猫に顕著である。寒冷地で肉球を地面や雪の冷たさから防護するためにあるとも言われる。

ただ、室内飼いの飼い猫ではフローリングの床などで滑る原因になるため、カットされることも多い。

カラカルのように、耳の先にツンと突き出している毛もタフトである(イエネコではカラカルほどには長く伸びないが)。

猫種ではメインクーンによく見られる。ただ長毛種だからとて必ずあるわけではないし、短毛種でもタフトが目立つ子もいる。

耳の先端のタフトは特に、リンクスタフト(lynx tuft)やリンクスチップ(lynx tip)などとも言う。ほとんどの猫に見られる、耳介の内側に密生している房毛のこともタフトと呼ばれることがあるので、区別する場合に用いられるようだ。

耳のタフトは、聴覚と連携して獲物を見つけ出すのに役立っているとする説もあるが、ホコリよけ以外の存在理由ははっきりしない。

猫の指の股に毛が長くはみ出して伸びていることがあるが、こうした毛を『タフト』と呼ぶ。特に長毛種の猫に顕著である。寒冷地で肉球を地面や雪の冷たさから防護するためにあるとも言われる。

ただ、室内飼いの飼い猫ではフローリングの床などで滑る原因になるため、カットされることも多い。

カラカルのように、耳の先にツンと突き出している毛もタフトである(イエネコではカラカルほどには長く伸びないが)。

猫種ではメインクーンによく見られる。ただ長毛種だからとて必ずあるわけではないし、短毛種でもタフトが目立つ子もいる。

耳の先端のタフトは特に、リンクスタフト(lynx tuft)やリンクスチップ(lynx tip)などとも言う。ほとんどの猫に見られる、耳介の内側に密生している房毛のこともタフトと呼ばれることがあるので、区別する場合に用いられるようだ。

耳のタフトは、聴覚と連携して獲物を見つけ出すのに役立っているとする説もあるが、ホコリよけ以外の存在理由ははっきりしない。

GWでも模写練習。

ネコ科動物の手首は、ウシやウマなどの四足歩行動物と比べるとまだヒトに近い構造であるが、爪の構造に関しては、ヒトは無論のこと他の種と比較しても特殊である。

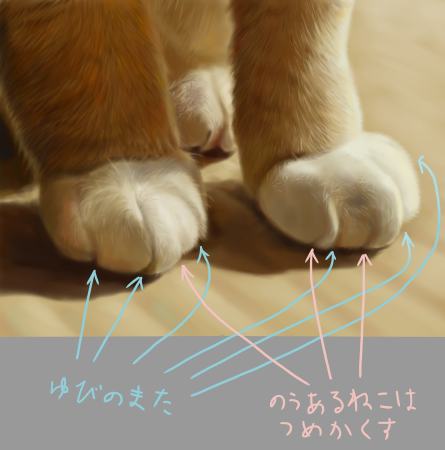

手の甲側から見た時に、指の股に相当する隙間があるが、実は指の股ではなく爪を格納するための隙間が紛れ込んでいる。

明確に見えるのは中指の爪の格納部分で、他の指の爪は指の股近くに寄っているため、ぱっと見では分かり難い。

猫の爪は普段、指の肉の間に収納され、自分の意思で出し入れが可能である。おそらく爪が出たままで歩いたり走ったりしていると爪の先が削れて鋭利さが損なわれ、狩に支障が出るからであろう。鋭利な爪を出しっ放しでは抜き身のナイフを持ち歩いているようなものなので、安全のためということも考えられる。

ヒトの爪のように伸び続けるということはなく、サメの歯のように古くなった爪がはがれて新しい爪が現れるようになっている点も特異である。爪の鋭さを常に維持する必要性からであろう。

便宜に応じた結果とは言え、このような進化を実現したという事実に驚かされる。

ネコ科動物の手首は、ウシやウマなどの四足歩行動物と比べるとまだヒトに近い構造であるが、爪の構造に関しては、ヒトは無論のこと他の種と比較しても特殊である。

手の甲側から見た時に、指の股に相当する隙間があるが、実は指の股ではなく爪を格納するための隙間が紛れ込んでいる。

明確に見えるのは中指の爪の格納部分で、他の指の爪は指の股近くに寄っているため、ぱっと見では分かり難い。

猫の爪は普段、指の肉の間に収納され、自分の意思で出し入れが可能である。おそらく爪が出たままで歩いたり走ったりしていると爪の先が削れて鋭利さが損なわれ、狩に支障が出るからであろう。鋭利な爪を出しっ放しでは抜き身のナイフを持ち歩いているようなものなので、安全のためということも考えられる。

ヒトの爪のように伸び続けるということはなく、サメの歯のように古くなった爪がはがれて新しい爪が現れるようになっている点も特異である。爪の鋭さを常に維持する必要性からであろう。

便宜に応じた結果とは言え、このような進化を実現したという事実に驚かされる。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R