エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

いちおう頭蓋骨に関しては一段落したので、このまま他の骨にいくべきなんだろうけど、復顔作業で気になることがあったので、そちらの問題を片付けることにした。

気になったのは、復顔した猫の頭がぬるっとしていること。つまりモフモフ感が出ていないことである。

作業の性格を考えれば、あえてモフモフ感を出す必要性はなかったかも知れないが、今後の作業を進めるにあたって猫の毛並みがどのようになっているか確認しておくことは必要なんじゃないかと思ったわけである。

そこで、復顔画像をベースに頭部の毛の生え方をチェック。まずは正面から。

何枚かの画像を参照しつつ、ひたすらちまちま線やら点やらを描き込む。単純に元画像をそのまま描き写せばいいというわけでもないので、なかなかに難儀だった。(左右はレイヤーを対称コピー。画像は制作サイズより縮小したためディテールがぼやけている。)

しかし、状況や個体によって毛の状態はかなり変わってくるものの、頭部の毛の生え方にはある程度法則性があるのを再確認した。このパターンを覚えれば、この先いろいろと便利になるだろう。

アナログ(鉛筆画)をやっていた頃、こうした毛の生え方を正確に描き写す練習をしていたことはあったが、それだけだと案外(法則性の)理解も記憶も出来ないようだ。

オリジナルでモフモフな猫を描く目標を達成するには、そろそろ「ただ見て描く」だけのやり方から次に進まなくてはいけないかも知れない。

気になったのは、復顔した猫の頭がぬるっとしていること。つまりモフモフ感が出ていないことである。

作業の性格を考えれば、あえてモフモフ感を出す必要性はなかったかも知れないが、今後の作業を進めるにあたって猫の毛並みがどのようになっているか確認しておくことは必要なんじゃないかと思ったわけである。

そこで、復顔画像をベースに頭部の毛の生え方をチェック。まずは正面から。

何枚かの画像を参照しつつ、ひたすらちまちま線やら点やらを描き込む。単純に元画像をそのまま描き写せばいいというわけでもないので、なかなかに難儀だった。(左右はレイヤーを対称コピー。画像は制作サイズより縮小したためディテールがぼやけている。)

しかし、状況や個体によって毛の状態はかなり変わってくるものの、頭部の毛の生え方にはある程度法則性があるのを再確認した。このパターンを覚えれば、この先いろいろと便利になるだろう。

アナログ(鉛筆画)をやっていた頃、こうした毛の生え方を正確に描き写す練習をしていたことはあったが、それだけだと案外(法則性の)理解も記憶も出来ないようだ。

オリジナルでモフモフな猫を描く目標を達成するには、そろそろ「ただ見て描く」だけのやり方から次に進まなくてはいけないかも知れない。

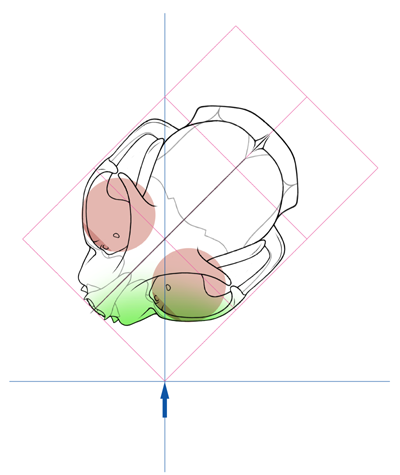

やらかしてしまった前回の問題点は明白で、口先から顎周りがでか過ぎるのである。最初に作図した正面図と側面図の復顔では、パースがついているのを補正しなかったために不自然になってしまったのだから、これを補正したとしても再びパースをつけて見たら不自然に戻ってしまうのは当たり前の話だった。

上から見ると、図の青の矢印方向から見た場合、緑で塗られているあたりがパースによる膨張歪みの大きくなるはずの箇所である。鼻から口先、そして頬骨周りがそれに当たる。

なので、感覚的にパースを弱める方向に修正してみた。

自然な感じの猫の顎周りはこんなもんだろうと思う。

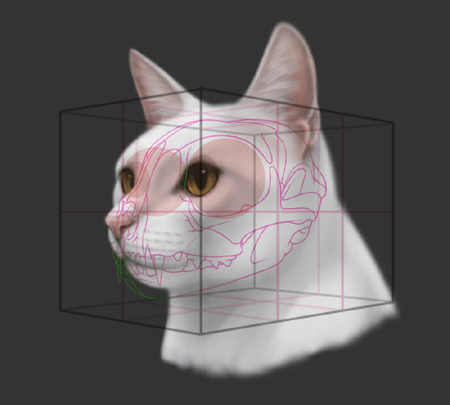

骨線画を重ねてみるとこうなる。

補正によってフレームと復顔図とでパースが一致しなくなっているが、特に口先と顎周りがネックになっているのがわかる。あと、あまり目立たない(わかり難い)が、頬骨周りも補正してある。

しかし、前回の図面修正時に顎周りはかなり縮小したつもりだったが、まだ足りなかったのだろうか?どうも、パースの問題を除いてもまだ(骨格上の)顎が大き過ぎる気がする。

正面と側面で程よい感じにしてもなお、斜めから見ると不十分(不完全)というのはありうることだろうか?仮に斜めから見ていい感じになるよう修正したとして、今度は正面図や側面図(の復顔)が不自然になってしまうということはないんだろうか?

本来ならまた図面修正まで戻って再検証すべきであるが、あまりにも前に進まなさ過ぎるので、頭蓋骨に関してはここらで一段落としたい。

結論。

「猫の頭を描く時は、パースがどうとかは考えないほうがいい。」

上から見ると、図の青の矢印方向から見た場合、緑で塗られているあたりがパースによる膨張歪みの大きくなるはずの箇所である。鼻から口先、そして頬骨周りがそれに当たる。

なので、感覚的にパースを弱める方向に修正してみた。

自然な感じの猫の顎周りはこんなもんだろうと思う。

骨線画を重ねてみるとこうなる。

補正によってフレームと復顔図とでパースが一致しなくなっているが、特に口先と顎周りがネックになっているのがわかる。あと、あまり目立たない(わかり難い)が、頬骨周りも補正してある。

しかし、前回の図面修正時に顎周りはかなり縮小したつもりだったが、まだ足りなかったのだろうか?どうも、パースの問題を除いてもまだ(骨格上の)顎が大き過ぎる気がする。

正面と側面で程よい感じにしてもなお、斜めから見ると不十分(不完全)というのはありうることだろうか?仮に斜めから見ていい感じになるよう修正したとして、今度は正面図や側面図(の復顔)が不自然になってしまうということはないんだろうか?

本来ならまた図面修正まで戻って再検証すべきであるが、あまりにも前に進まなさ過ぎるので、頭蓋骨に関してはここらで一段落としたい。

結論。

「猫の頭を描く時は、パースがどうとかは考えないほうがいい。」

図面はひと通り完成したが、そもそも図面を起こしたのは立体構造の把握が目的だったので、やはり立体感を掴むには斜め方向から見たほうがいいよねってことで、斜めから見たらどうなるのか?を確認しつつ、これを元にまた復顔をやってみることにした。

骨を描くのはあくまで手段であり途中経過なので、復顔によって生きた猫の頭部の立体構造を掴んでやっと目的は達成されるわけである。

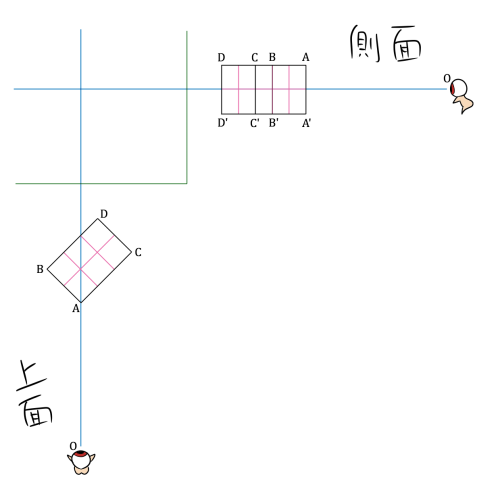

というわけで、斜め方向から見るための条件を考えてみた。

まず、図面を引く時に基準として置いた四角形のフレームを組んだ直方体を考える。すなわち正面と背面の正方形を断面とする前後に細長い(正方形の一辺の1.5倍の長さ)直方体となる。

これを斜め前45°の角度から見るものとする。

一番近くにある垂直線(正方形の一辺になる)からまっすぐ手前、その辺の長さの3倍の距離に視点を置く。ここから見た2点透視図を描くことにする。

この条件を図示するとこうなる。↓

図のABB'A'が正面図に相当する正方形、ACC'A'が側面図に相当する長方形である。

実際の猫に換算すると、頭2~3個分離れた距離から水平に見る感じになる。猫パンチの射程範囲ギリギリと言ったところか。

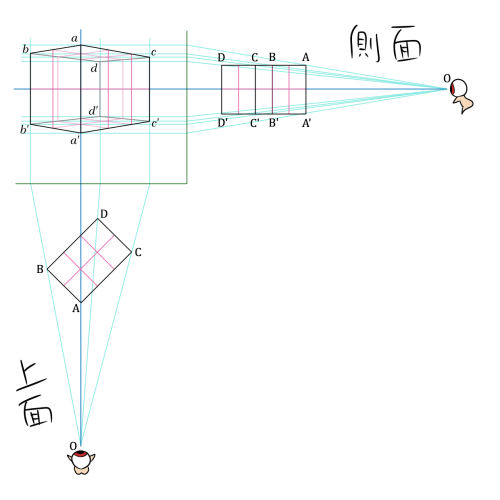

この条件で、直方体のフレームを2点透視で作図するとこうなる。↓

このフレームを元にして、斜め前から見た頭蓋骨の線画を描いてみようと思う。

骨を描くのはあくまで手段であり途中経過なので、復顔によって生きた猫の頭部の立体構造を掴んでやっと目的は達成されるわけである。

というわけで、斜め方向から見るための条件を考えてみた。

まず、図面を引く時に基準として置いた四角形のフレームを組んだ直方体を考える。すなわち正面と背面の正方形を断面とする前後に細長い(正方形の一辺の1.5倍の長さ)直方体となる。

これを斜め前45°の角度から見るものとする。

一番近くにある垂直線(正方形の一辺になる)からまっすぐ手前、その辺の長さの3倍の距離に視点を置く。ここから見た2点透視図を描くことにする。

この条件を図示するとこうなる。↓

図のABB'A'が正面図に相当する正方形、ACC'A'が側面図に相当する長方形である。

実際の猫に換算すると、頭2~3個分離れた距離から水平に見る感じになる。猫パンチの射程範囲ギリギリと言ったところか。

この条件で、直方体のフレームを2点透視で作図するとこうなる。↓

このフレームを元にして、斜め前から見た頭蓋骨の線画を描いてみようと思う。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R