エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

GW突入のタイミングですが、重要でもないお知らせです。

かねてよりアナウンスしておりましたが、この記事をもって当ブログの運用を終了することにいたしました。

さほど長い期間でもなかったと言うか、あっという間だった気がしますが、このようなぶしつけなブログを訪問してくださった方々には感謝申し上げます。

どこかの記事でも説明いたしましたが、もともとこのブログは私、ごんべえ(HNを考えるのも面倒で”名無しの権兵衛”から取りました)のデジタルペイントツール練習と、猫の表現方法研究の途中経過を管理するための、自分用のノートとして始めたものでした。

しかしながら自分の能力不足のため、当初期待していたような管理ツールとしての利用はうまくいかず、ただの素人ブログと化してしまいました。

それで途中から普通のブログに切り替えようと思ってブログランキングに登録したりもしましたが、何の考えもなしに方針転換したところでうまくいくはずもなく、何もかもがグダグダな状態で惰性的に今日までやってきた感じです。

猫そのものに関しては奥の深いものでありますので、まだまだ調査・研究の余地はあるわけですけれども、記事にしたまとめやメモを見返したりするにはこのブログは扱い難い状態になってしまい、時間が経つにつれどこに何を書いたか自分でも把握できなくなってきております。

また、デジタルペイントツールの慣熟に関してはある程度達成できたと思うので、このブログの役割も大体終わったのではないかと、このたびの決断をした次第です。

猫をいかに表現するかはまるっきり未熟未完成でありますし、仕切り直してまた別の形で活動を続けていこうと思っておりますので、もしどこかで「あれ、こいつごんべえじゃね?」と思う輩を見かけることがありましたら、生ぬるく見守ってくだされば幸いです。

皆様方と、地上の全ての猫たちが幸福でありますように。

かねてよりアナウンスしておりましたが、この記事をもって当ブログの運用を終了することにいたしました。

さほど長い期間でもなかったと言うか、あっという間だった気がしますが、このようなぶしつけなブログを訪問してくださった方々には感謝申し上げます。

どこかの記事でも説明いたしましたが、もともとこのブログは私、ごんべえ(HNを考えるのも面倒で”名無しの権兵衛”から取りました)のデジタルペイントツール練習と、猫の表現方法研究の途中経過を管理するための、自分用のノートとして始めたものでした。

しかしながら自分の能力不足のため、当初期待していたような管理ツールとしての利用はうまくいかず、ただの素人ブログと化してしまいました。

それで途中から普通のブログに切り替えようと思ってブログランキングに登録したりもしましたが、何の考えもなしに方針転換したところでうまくいくはずもなく、何もかもがグダグダな状態で惰性的に今日までやってきた感じです。

猫そのものに関しては奥の深いものでありますので、まだまだ調査・研究の余地はあるわけですけれども、記事にしたまとめやメモを見返したりするにはこのブログは扱い難い状態になってしまい、時間が経つにつれどこに何を書いたか自分でも把握できなくなってきております。

また、デジタルペイントツールの慣熟に関してはある程度達成できたと思うので、このブログの役割も大体終わったのではないかと、このたびの決断をした次第です。

猫をいかに表現するかはまるっきり未熟未完成でありますし、仕切り直してまた別の形で活動を続けていこうと思っておりますので、もしどこかで「あれ、こいつごんべえじゃね?」と思う輩を見かけることがありましたら、生ぬるく見守ってくだされば幸いです。

皆様方と、地上の全ての猫たちが幸福でありますように。

PR

わりと長い間、猫の骨ばかり描いていたので、リフレッシュのため今年二十歳を迎えられる美魔女猫・あなごさんを久々に模写ってみました。

お誕生日にはまだちょっと早いのですが、フライングおめでとうございます。

早いもので、『猫侍』最初のオンエアからもう四~五年は経つという事実に愕然とします。

猫の二十歳と言えば人間換算でかなりのお年になるはずですが、放送当時の可愛らしさ、美しさはほとんどお変わりなくお元気そうで、やはり他のアニタレ(animal talent)とは一線を画する空前絶後の稀代の名猫優だと思います。

野良出身なので正確な誕生日は不明と言うことですが(推定7月5日)、いっそのこと世界最長寿猫のギネス記録に挑戦してほしいですね。

お誕生日にはまだちょっと早いのですが、フライングおめでとうございます。

早いもので、『猫侍』最初のオンエアからもう四~五年は経つという事実に愕然とします。

猫の二十歳と言えば人間換算でかなりのお年になるはずですが、放送当時の可愛らしさ、美しさはほとんどお変わりなくお元気そうで、やはり他のアニタレ(animal talent)とは一線を画する空前絶後の稀代の名猫優だと思います。

野良出身なので正確な誕生日は不明と言うことですが(推定7月5日)、いっそのこと世界最長寿猫のギネス記録に挑戦してほしいですね。

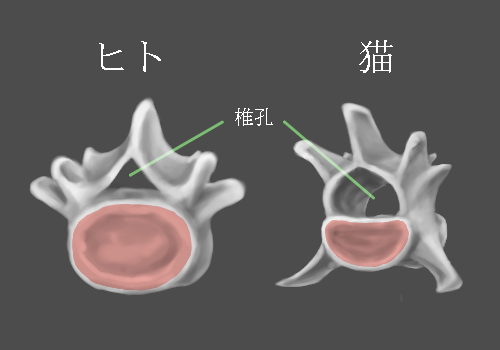

前回は猫の肋骨の細さに触れましたが、背骨を構成する椎骨も、径(椎間板を介して接続している面の大きさ)に対して高さ(長さ)があり細く見えます。背骨は胴体部分の重量を支える必要もあり、他の四足歩行動物と比べて極端に細いと言うわけではありませんが、ヒトの背骨の椎骨と比べると相対的に細いと言えます。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

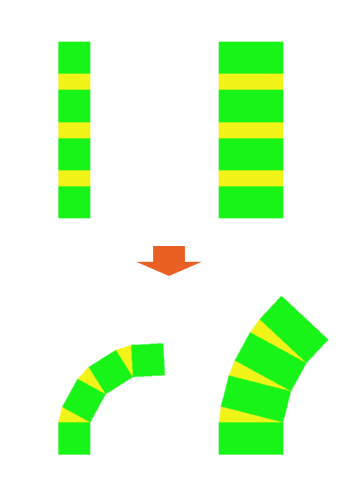

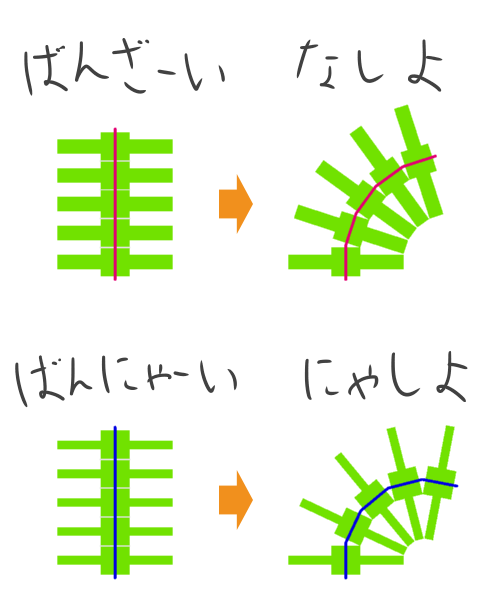

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

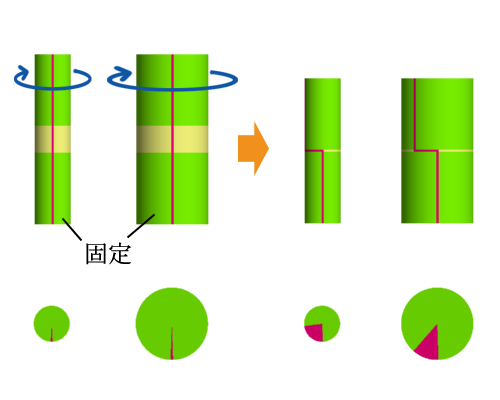

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

とりあえず最低限のノルマだった骨格図面・全身編(側面のみ)は一段落したので、このブログでの最後のテーマにとりかかろうと思います。

「猫は液体」とまで言われるほど柔軟な肉体を持つ猫たちですが、これまでの骨格研究によっていくつか腑に落ちた点があるので、順次まとめていく予定です。

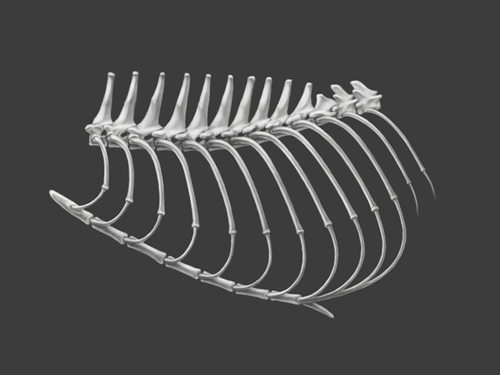

猫の全身骨格をリサーチしていて特に目に付いたのは、胴体部分の骨の細さです。

四肢の骨格は全体的にバランスの取れた大きさ、太さなのですが、それに比べて肋骨はその細さが際立っています。前後の肋骨同士の距離に比べてこれだけ細い肋骨を持つ動物は、ネズミサイズの小さなものを除けば、あまり見当たりません。

肋骨が細いことでどんな効果があるのかと言えば、例えばこのような例が考えられます。↓

図は、肋骨に相当する横方向の突起の太さのみ変更し、これが干渉する限界まで曲げてみたものです。

相対的に肋骨の太さを細くして互いの間隙を広く取れば、それだけ曲げられる余裕が得られることがわかります。

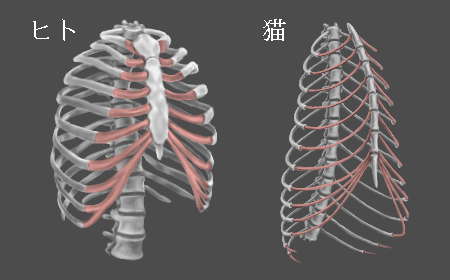

また、肋軟骨と呼ばれる肋骨と胸骨の間をつなぐ軟骨の長さも、ヒトに比べると長めで、しかもかなり細い。当然ながらこれも体の柔軟性にひと役買っていることは容易に推測できます。

ただ、胸骨に接続していない浮動肋骨の先端にも肋軟骨のようなものがちょっと伸びているのが確認できるのですが、これが何のためにあるのかがよくわかりません。

肋軟骨の接続先である胸骨は、ヒトの場合平べったい形状の骨が3個つながっているだけでほとんど動くこともありませんが、猫のそれは8個に分割され、互いに軟骨で接続していて柔軟性があります。第2~第8肋骨の肋軟骨は、胸骨同士をつなぐ軟骨のある位置に接続しています(第9~第11肋骨の肋軟骨は第8肋骨の肋軟骨に合流)。

ヒトと猫の胸郭(赤は肋軟骨)。縮尺は同率ではありません。

ただ胸骨が複数の細長い骨で、かつ軟骨でつながっている構造は猫特有のものではなく、四足歩行型の哺乳類では普通に見られます。ヒトのようなタイプの胸骨は、霊長目動物には見られるものの全体としては限定的です。

ヒトの胸骨はせいぜい3分割ですが、その分割部分が関節として機能することはほとんどないらしく、年を経ると癒合して1個になることもあるそうです。しかしヒトの胸骨も、かつては猫のそれのように分割されていた痕跡が、肋軟骨が接続している部分に残っています。

ヒトの胸骨の側面図。肋軟骨が接続するくぼみに癒合線が残っている。

なんらかの進化上の必要性、必然性があって分割タイプから一体化していったものと思われますが、理由ははっきりしません。

話を戻しまして、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・肋骨が細く相互の間隔が大きい。

・肋軟骨が細く長い。

・胸骨が分割され、軟骨で連結している。

次回も、さらに猫の柔らかさの謎に迫ります。

「猫は液体」とまで言われるほど柔軟な肉体を持つ猫たちですが、これまでの骨格研究によっていくつか腑に落ちた点があるので、順次まとめていく予定です。

猫の全身骨格をリサーチしていて特に目に付いたのは、胴体部分の骨の細さです。

四肢の骨格は全体的にバランスの取れた大きさ、太さなのですが、それに比べて肋骨はその細さが際立っています。前後の肋骨同士の距離に比べてこれだけ細い肋骨を持つ動物は、ネズミサイズの小さなものを除けば、あまり見当たりません。

肋骨が細いことでどんな効果があるのかと言えば、例えばこのような例が考えられます。↓

図は、肋骨に相当する横方向の突起の太さのみ変更し、これが干渉する限界まで曲げてみたものです。

相対的に肋骨の太さを細くして互いの間隙を広く取れば、それだけ曲げられる余裕が得られることがわかります。

また、肋軟骨と呼ばれる肋骨と胸骨の間をつなぐ軟骨の長さも、ヒトに比べると長めで、しかもかなり細い。当然ながらこれも体の柔軟性にひと役買っていることは容易に推測できます。

ただ、胸骨に接続していない浮動肋骨の先端にも肋軟骨のようなものがちょっと伸びているのが確認できるのですが、これが何のためにあるのかがよくわかりません。

肋軟骨の接続先である胸骨は、ヒトの場合平べったい形状の骨が3個つながっているだけでほとんど動くこともありませんが、猫のそれは8個に分割され、互いに軟骨で接続していて柔軟性があります。第2~第8肋骨の肋軟骨は、胸骨同士をつなぐ軟骨のある位置に接続しています(第9~第11肋骨の肋軟骨は第8肋骨の肋軟骨に合流)。

ヒトと猫の胸郭(赤は肋軟骨)。縮尺は同率ではありません。

ただ胸骨が複数の細長い骨で、かつ軟骨でつながっている構造は猫特有のものではなく、四足歩行型の哺乳類では普通に見られます。ヒトのようなタイプの胸骨は、霊長目動物には見られるものの全体としては限定的です。

ヒトの胸骨はせいぜい3分割ですが、その分割部分が関節として機能することはほとんどないらしく、年を経ると癒合して1個になることもあるそうです。しかしヒトの胸骨も、かつては猫のそれのように分割されていた痕跡が、肋軟骨が接続している部分に残っています。

ヒトの胸骨の側面図。肋軟骨が接続するくぼみに癒合線が残っている。

なんらかの進化上の必要性、必然性があって分割タイプから一体化していったものと思われますが、理由ははっきりしません。

話を戻しまして、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・肋骨が細く相互の間隔が大きい。

・肋軟骨が細く長い。

・胸骨が分割され、軟骨で連結している。

次回も、さらに猫の柔らかさの謎に迫ります。

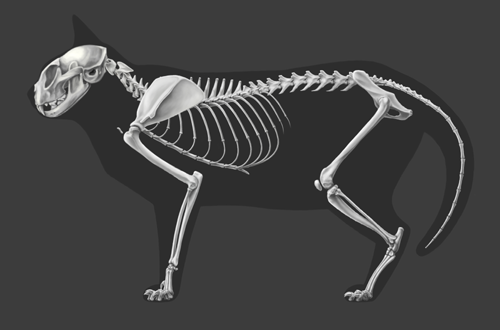

ここまで制作した側面図を統合してみた。

部位ごとに進行していたので、組み合わせてみるとあちこち脱臼していたり、コントラストが合わず前後関係がわからなくなったりしていたので、そこらへんは調整。

最初の公開の後になって判明したディテールも可能な限り反映しました。

最初にざっくり描いた全身側面図はこんなでした。↓

このサイズで見ると大して変わってないような…。

それでも最初は個別の骨の具体的な構造がわからず、適当にごまかした部分も多かったんですが、その後の調べでだいぶ判明したので、原画サイズではそれなりにディテールを描きこんであります(表示しているのはブログ用に縮小済み)。

しかし今もってはっきりしない部分もあり(例えば手首や足首まわりの骨)、このあたりはライオンなど他のネコ科動物のを参照したり、あいまいな描き方でごまかしたりしたままです。

なので不正確な表現は依然として残っており、学術的な価値はない図面ではありますが、一度ネットに上げたら最後半永久的に電子の海に留まることになる以上、あまりいい加減なものをUPするのもアレなんで、残りの図面はプライベートでぼちぼちやっていきたいと思います。

時間と気力があればだけど。

部位ごとに進行していたので、組み合わせてみるとあちこち脱臼していたり、コントラストが合わず前後関係がわからなくなったりしていたので、そこらへんは調整。

最初の公開の後になって判明したディテールも可能な限り反映しました。

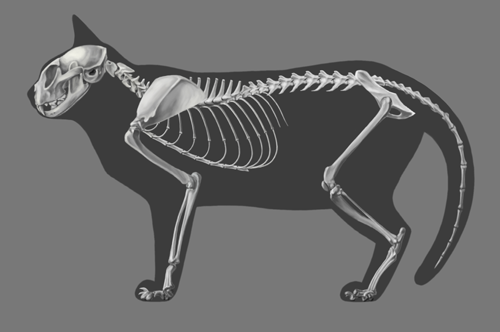

最初にざっくり描いた全身側面図はこんなでした。↓

このサイズで見ると大して変わってないような…。

それでも最初は個別の骨の具体的な構造がわからず、適当にごまかした部分も多かったんですが、その後の調べでだいぶ判明したので、原画サイズではそれなりにディテールを描きこんであります(表示しているのはブログ用に縮小済み)。

しかし今もってはっきりしない部分もあり(例えば手首や足首まわりの骨)、このあたりはライオンなど他のネコ科動物のを参照したり、あいまいな描き方でごまかしたりしたままです。

なので不正確な表現は依然として残っており、学術的な価値はない図面ではありますが、一度ネットに上げたら最後半永久的に電子の海に留まることになる以上、あまりいい加減なものをUPするのもアレなんで、残りの図面はプライベートでぼちぼちやっていきたいと思います。

時間と気力があればだけど。

骨盤と後肢の側面図。

猫の骨盤は細長く厚みも薄いが、形状に関して言えば、陸生の四足歩行型哺乳類としてはわりとスタンダードなタイプである。

猫(イエネコ)は比較的小型の種が多く、また後肢は普段は体重の半分以下の重量を支えていれば良いので(首から上は後ろ脚で支える必要がない)、さほど構造的な強度は必要としないのだろう。

運動量の大きい猫にとっては、体重より瞬間的な荷重が問題になる。こうした荷重に対しては堅牢性(頑丈さ)よりも強靭性(粘り強さ)のほうが重要であり、強靭性は必ずしも見た目のゴツさに比例しない。

ちなみにヒトの骨盤の形状は極めて特異で、他に類似の骨盤を持つ動物が見当たらない。類人猿でさえ多くはヒトより猫のそれに近い構造をしている。直立二足歩行を可能にした独自の進化の結果だろう。

猫は、前肢、後肢とも指の部分を接地して立ち歩くタイプ(指行性)の動物である。ただし親指は地面に届かず、通常の歩行、走行には特に寄与しない。

前肢の親指は、獲物を捕らえたり木などにつかまって上ったりする場合に有用だが、後肢の親指はあえて物を掴む必要もなかったらしく退化し、外見上は消失してしまっている。森林に棲む霊長目動物ほどには木から木へ頻繁に移動したりはしなかったからだろう。

その代わり猫は抜群のバランス感覚を持っており、樹上のような足場の悪い狭い場所でも巧みに移動できるし、万が一落ちることがあっても空中で体勢を整えて上手に着地することが出来る。

とは言え、親指のある前肢にしてもそれほどしっかり物をホールドできるわけではなく爪に引っ掛けていくスタイルなので、上るのは得意でも爪を引っ掛けられない下りはやや苦手なようである。

前肢と同様に後肢の爪も出し入れ可能であることと、親指が退化していること以外は、猫の後ろ足は比較的ヒトの足と似た骨格構造をしている。

猫の骨盤は細長く厚みも薄いが、形状に関して言えば、陸生の四足歩行型哺乳類としてはわりとスタンダードなタイプである。

猫(イエネコ)は比較的小型の種が多く、また後肢は普段は体重の半分以下の重量を支えていれば良いので(首から上は後ろ脚で支える必要がない)、さほど構造的な強度は必要としないのだろう。

運動量の大きい猫にとっては、体重より瞬間的な荷重が問題になる。こうした荷重に対しては堅牢性(頑丈さ)よりも強靭性(粘り強さ)のほうが重要であり、強靭性は必ずしも見た目のゴツさに比例しない。

ちなみにヒトの骨盤の形状は極めて特異で、他に類似の骨盤を持つ動物が見当たらない。類人猿でさえ多くはヒトより猫のそれに近い構造をしている。直立二足歩行を可能にした独自の進化の結果だろう。

猫は、前肢、後肢とも指の部分を接地して立ち歩くタイプ(指行性)の動物である。ただし親指は地面に届かず、通常の歩行、走行には特に寄与しない。

前肢の親指は、獲物を捕らえたり木などにつかまって上ったりする場合に有用だが、後肢の親指はあえて物を掴む必要もなかったらしく退化し、外見上は消失してしまっている。森林に棲む霊長目動物ほどには木から木へ頻繁に移動したりはしなかったからだろう。

その代わり猫は抜群のバランス感覚を持っており、樹上のような足場の悪い狭い場所でも巧みに移動できるし、万が一落ちることがあっても空中で体勢を整えて上手に着地することが出来る。

とは言え、親指のある前肢にしてもそれほどしっかり物をホールドできるわけではなく爪に引っ掛けていくスタイルなので、上るのは得意でも爪を引っ掛けられない下りはやや苦手なようである。

前肢と同様に後肢の爪も出し入れ可能であることと、親指が退化していること以外は、猫の後ろ足は比較的ヒトの足と似た骨格構造をしている。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R