エア下僕のねこ部屋

いつか下僕になる日を夢見て理想のご主人様を描き続けるエア下僕の画像置き場

前回は猫の肋骨の細さに触れましたが、背骨を構成する椎骨も、径(椎間板を介して接続している面の大きさ)に対して高さ(長さ)があり細く見えます。背骨は胴体部分の重量を支える必要もあり、他の四足歩行動物と比べて極端に細いと言うわけではありませんが、ヒトの背骨の椎骨と比べると相対的に細いと言えます。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

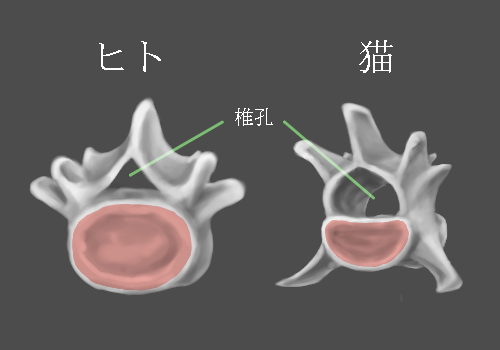

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

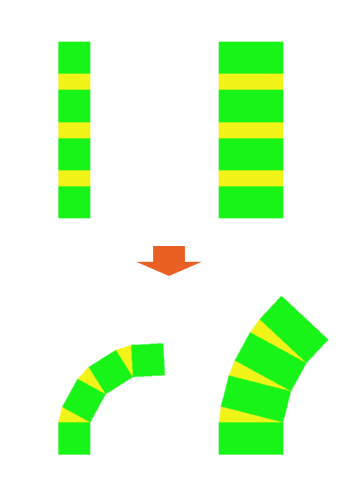

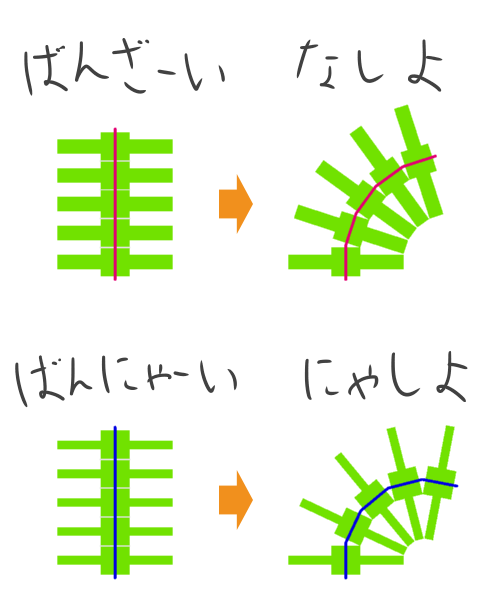

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

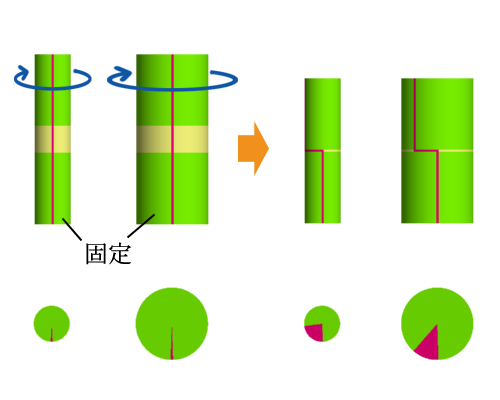

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

おそらくヒトなど霊長目動物は、脊柱に対して並行に荷重がかかることが多いので、体を安定して支えるために各椎骨が扁平になったのだろうと思われます。

ところで猫の椎骨は、全体としての径に比べて、隣り合う椎骨と直接接続している椎間板の面積はかなり小さめです。椎骨の断面のかなりの範囲を、脊髄が通る椎孔が占めているからです。

猫とヒトの腰椎(赤は椎間板の付く範囲)。縮尺は同率ではありません。

ヒトの場合は、椎孔に対して椎間板が付く面積は大きめであることがわかります。

背骨(椎骨)が細い場合と太い場合とで柔軟性に差が出るのか?模式図で確かめてみました。

椎間板と椎骨の高さが同じで、直径が倍の差がある脊柱のモデルを考えます。それぞれを一方に曲げてみるわけですが、伸ばす側の椎間板(黄色)の長さは変わらないものとし、縮む側は隣り合う椎骨(黄緑色)が干渉するまで曲げるものとします。

図のように、椎骨が細いほど大きく曲げられることがわかります。

もう1パターン考えてみましょう。

同じく直径のみ倍異なる背骨を考えます。椎間板(黄色)は伸縮自在ですが、側面の赤い縦線の、トータルの長さは変わらないものとします。

下側の椎骨(黄緑色)を固定し、上側の椎骨を捻るように回転させます(青矢印)。赤い線の長さは変わらないので椎間板は縮み、上の椎骨は下の椎骨に引き寄せられることになります。

図のように、椎骨が細いほど大きく捻ることが可能だとわかります。

猫の場合、椎骨の見た目の径に対して実際に椎間板で接続している面積はずっと小さいという点と合わせて考えれば、彼らの背骨の異常な柔らかさも納得できます。

椎間板でつながっていない、椎孔がある側(背中の外側)は椎骨同士が干渉して曲げ難くなりますが、こちら方向への曲げは体重を支える関係で避けたいところなので(『研究・猫の骨格・その20・胸郭』の記事参照)、理にかなった構造だと言えます。

さらに言えば、彼らはヒトよりずっと小型の動物であるにもかかわらず、背骨を構成する椎骨の数が多いのです。(胸椎はヒトより1個、腰椎は2個多い。)

連結する椎骨の数が多いほど、背骨全体はより大きく曲げ、捻りが可能になることは言うまでもありません。

すなわち、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・背骨が相対的に細く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

・しかも椎骨同士は、見た目の太さよりずっと小さい面積でつながっている。

・背骨を構成する椎骨の数が多く、その分曲げも捻りも大きく出来る。

猫の不思議についてはまだまだ探究の余地はありますが、とりあえず流体力学編はこれで一段落ということにしたいと思います。

PR

とりあえず最低限のノルマだった骨格図面・全身編(側面のみ)は一段落したので、このブログでの最後のテーマにとりかかろうと思います。

「猫は液体」とまで言われるほど柔軟な肉体を持つ猫たちですが、これまでの骨格研究によっていくつか腑に落ちた点があるので、順次まとめていく予定です。

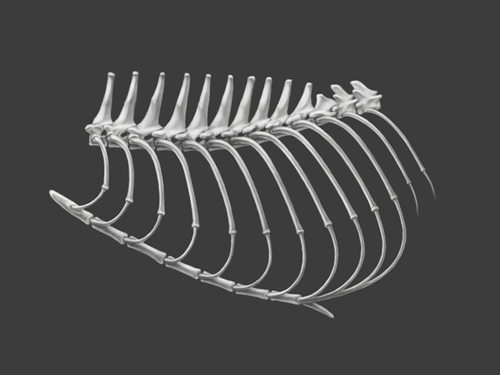

猫の全身骨格をリサーチしていて特に目に付いたのは、胴体部分の骨の細さです。

四肢の骨格は全体的にバランスの取れた大きさ、太さなのですが、それに比べて肋骨はその細さが際立っています。前後の肋骨同士の距離に比べてこれだけ細い肋骨を持つ動物は、ネズミサイズの小さなものを除けば、あまり見当たりません。

肋骨が細いことでどんな効果があるのかと言えば、例えばこのような例が考えられます。↓

図は、肋骨に相当する横方向の突起の太さのみ変更し、これが干渉する限界まで曲げてみたものです。

相対的に肋骨の太さを細くして互いの間隙を広く取れば、それだけ曲げられる余裕が得られることがわかります。

また、肋軟骨と呼ばれる肋骨と胸骨の間をつなぐ軟骨の長さも、ヒトに比べると長めで、しかもかなり細い。当然ながらこれも体の柔軟性にひと役買っていることは容易に推測できます。

ただ、胸骨に接続していない浮動肋骨の先端にも肋軟骨のようなものがちょっと伸びているのが確認できるのですが、これが何のためにあるのかがよくわかりません。

肋軟骨の接続先である胸骨は、ヒトの場合平べったい形状の骨が3個つながっているだけでほとんど動くこともありませんが、猫のそれは8個に分割され、互いに軟骨で接続していて柔軟性があります。第2~第8肋骨の肋軟骨は、胸骨同士をつなぐ軟骨のある位置に接続しています(第9~第11肋骨の肋軟骨は第8肋骨の肋軟骨に合流)。

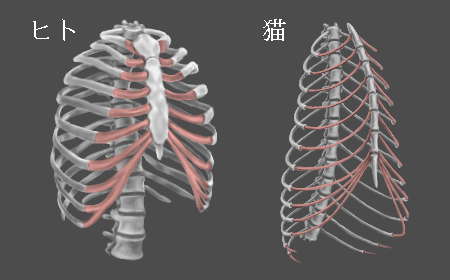

ヒトと猫の胸郭(赤は肋軟骨)。縮尺は同率ではありません。

ただ胸骨が複数の細長い骨で、かつ軟骨でつながっている構造は猫特有のものではなく、四足歩行型の哺乳類では普通に見られます。ヒトのようなタイプの胸骨は、霊長目動物には見られるものの全体としては限定的です。

ヒトの胸骨はせいぜい3分割ですが、その分割部分が関節として機能することはほとんどないらしく、年を経ると癒合して1個になることもあるそうです。しかしヒトの胸骨も、かつては猫のそれのように分割されていた痕跡が、肋軟骨が接続している部分に残っています。

ヒトの胸骨の側面図。肋軟骨が接続するくぼみに癒合線が残っている。

なんらかの進化上の必要性、必然性があって分割タイプから一体化していったものと思われますが、理由ははっきりしません。

話を戻しまして、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・肋骨が細く相互の間隔が大きい。

・肋軟骨が細く長い。

・胸骨が分割され、軟骨で連結している。

次回も、さらに猫の柔らかさの謎に迫ります。

「猫は液体」とまで言われるほど柔軟な肉体を持つ猫たちですが、これまでの骨格研究によっていくつか腑に落ちた点があるので、順次まとめていく予定です。

猫の全身骨格をリサーチしていて特に目に付いたのは、胴体部分の骨の細さです。

四肢の骨格は全体的にバランスの取れた大きさ、太さなのですが、それに比べて肋骨はその細さが際立っています。前後の肋骨同士の距離に比べてこれだけ細い肋骨を持つ動物は、ネズミサイズの小さなものを除けば、あまり見当たりません。

肋骨が細いことでどんな効果があるのかと言えば、例えばこのような例が考えられます。↓

図は、肋骨に相当する横方向の突起の太さのみ変更し、これが干渉する限界まで曲げてみたものです。

相対的に肋骨の太さを細くして互いの間隙を広く取れば、それだけ曲げられる余裕が得られることがわかります。

また、肋軟骨と呼ばれる肋骨と胸骨の間をつなぐ軟骨の長さも、ヒトに比べると長めで、しかもかなり細い。当然ながらこれも体の柔軟性にひと役買っていることは容易に推測できます。

ただ、胸骨に接続していない浮動肋骨の先端にも肋軟骨のようなものがちょっと伸びているのが確認できるのですが、これが何のためにあるのかがよくわかりません。

肋軟骨の接続先である胸骨は、ヒトの場合平べったい形状の骨が3個つながっているだけでほとんど動くこともありませんが、猫のそれは8個に分割され、互いに軟骨で接続していて柔軟性があります。第2~第8肋骨の肋軟骨は、胸骨同士をつなぐ軟骨のある位置に接続しています(第9~第11肋骨の肋軟骨は第8肋骨の肋軟骨に合流)。

ヒトと猫の胸郭(赤は肋軟骨)。縮尺は同率ではありません。

ただ胸骨が複数の細長い骨で、かつ軟骨でつながっている構造は猫特有のものではなく、四足歩行型の哺乳類では普通に見られます。ヒトのようなタイプの胸骨は、霊長目動物には見られるものの全体としては限定的です。

ヒトの胸骨はせいぜい3分割ですが、その分割部分が関節として機能することはほとんどないらしく、年を経ると癒合して1個になることもあるそうです。しかしヒトの胸骨も、かつては猫のそれのように分割されていた痕跡が、肋軟骨が接続している部分に残っています。

ヒトの胸骨の側面図。肋軟骨が接続するくぼみに癒合線が残っている。

なんらかの進化上の必要性、必然性があって分割タイプから一体化していったものと思われますが、理由ははっきりしません。

話を戻しまして、以下の事由から猫の体の柔軟性の理由が理解されます。

・肋骨が細く相互の間隔が大きい。

・肋軟骨が細く長い。

・胸骨が分割され、軟骨で連結している。

次回も、さらに猫の柔らかさの謎に迫ります。

あけましておめでとうございますにゃ。

今年もほどほどによろしくお願いしますにゃ。

昨年終盤は絵を描く余裕もへったくれもないてんやわんやだったので、新年なのに画像はなしです。

なので今日は小話をひとつ。

今年は酉年なわけですが、鳥と言えば「鳥目」、夜目が利かないアレですね。

鳥類の多くがなぜ夜目が利かないかと言えば、網膜内にある桿体という視細胞があまり発達していないからです。

桿体は明暗に反応する性質がありますが、これとは別に錐体という視細胞があり、こちらは色を識別できます。ただし十分な光量がないと機能しません。鳥類は赤、青、緑、紫色をそれぞれ感知できる錐体を持っています。

哺乳類が地球上に登場した頃、脊椎動物の多くはこの4種類の錐体を持っていましたが、初期の哺乳類は他の種にほぼ一方的に捕食される対象だったため、主な活動時間を夜間にシフトするようになりました。その結果、哺乳類の目は桿体が発達する一方、緑と紫を感知する錐体を失いました。

その形質は現在の多くの哺乳類に引き継がれ、夜行性動物である猫も例外ではありません。彼らは昼間、2色刷りのマンガのような世界を見ていると考えられます。

ヒトや一部の霊長類がフルカラーで世界を見れるのは、今から数千万年前に、緑色に感応する錐体を復活させたからです。

厳密には、かつて持っていた錐体を復刻したわけではなく赤の錐体を変異させて作り出したものなので、オリジナルの錐体を持つ鳥類などが見る緑とは違って見えるのかも知れません。いずれにせよ識別可能な色数が多いのは処理可能な情報量が多いということですから、フルカラーで見えるヒトは他の哺乳類よりも、そして「スーパーフルカラー」で見える鳥はヒトよりも優れた視覚を持っていると言えます。ハヤブサなどの驚異的な視力も、この差によるところが無視できないと思います。

ヒト(霊長類)がなぜ緑の錐体を復活させたのか、ひとつには果実の色を識別するのに有利だからという説もありますが、それだと「フルカラーで見れば果実とそれ以外の見分けがつく」ということを知っている必要があり、かなり長い時間2色刷りの世界で暮らしていたはずの哺乳類にそんなことが理解できるのか?という疑問も湧きます。果実の識別が容易になったのは副次的な結果のように思えます。

では、なぜヒトはフルカラーの世界を手に入れたのか?

まあそんなことよりも、逆境にめげず今年はたくさん猫の絵を描いていこうと思います。

今年もほどほどによろしくお願いしますにゃ。

昨年終盤は絵を描く余裕もへったくれもないてんやわんやだったので、新年なのに画像はなしです。

なので今日は小話をひとつ。

今年は酉年なわけですが、鳥と言えば「鳥目」、夜目が利かないアレですね。

鳥類の多くがなぜ夜目が利かないかと言えば、網膜内にある桿体という視細胞があまり発達していないからです。

桿体は明暗に反応する性質がありますが、これとは別に錐体という視細胞があり、こちらは色を識別できます。ただし十分な光量がないと機能しません。鳥類は赤、青、緑、紫色をそれぞれ感知できる錐体を持っています。

哺乳類が地球上に登場した頃、脊椎動物の多くはこの4種類の錐体を持っていましたが、初期の哺乳類は他の種にほぼ一方的に捕食される対象だったため、主な活動時間を夜間にシフトするようになりました。その結果、哺乳類の目は桿体が発達する一方、緑と紫を感知する錐体を失いました。

その形質は現在の多くの哺乳類に引き継がれ、夜行性動物である猫も例外ではありません。彼らは昼間、2色刷りのマンガのような世界を見ていると考えられます。

ヒトや一部の霊長類がフルカラーで世界を見れるのは、今から数千万年前に、緑色に感応する錐体を復活させたからです。

厳密には、かつて持っていた錐体を復刻したわけではなく赤の錐体を変異させて作り出したものなので、オリジナルの錐体を持つ鳥類などが見る緑とは違って見えるのかも知れません。いずれにせよ識別可能な色数が多いのは処理可能な情報量が多いということですから、フルカラーで見えるヒトは他の哺乳類よりも、そして「スーパーフルカラー」で見える鳥はヒトよりも優れた視覚を持っていると言えます。ハヤブサなどの驚異的な視力も、この差によるところが無視できないと思います。

ヒト(霊長類)がなぜ緑の錐体を復活させたのか、ひとつには果実の色を識別するのに有利だからという説もありますが、それだと「フルカラーで見れば果実とそれ以外の見分けがつく」ということを知っている必要があり、かなり長い時間2色刷りの世界で暮らしていたはずの哺乳類にそんなことが理解できるのか?という疑問も湧きます。果実の識別が容易になったのは副次的な結果のように思えます。

では、なぜヒトはフルカラーの世界を手に入れたのか?

まあそんなことよりも、逆境にめげず今年はたくさん猫の絵を描いていこうと思います。

パーツごとのディテールの練習途中であるが、夏も終わりそうなので、以前から気になっていたことについて徒然に考えてみたいと思う。

なぜ急にそんなことを言い出したかと言うと、タイトルのごとく「猫の鼻の横のスリットは何のためにあるのか?」という疑問の答えについて、ヒントが手に入った気がするからである。

そのヒントとは、この画像(その模写)である。↓

おわかりいただけただろうか?

そう、スリットタイプの鼻の穴は、手指などを使わずに開閉することが出来るのである!

ヒトのような丸っこい形の鼻の穴より、スリット型の穴のほうが効率的確実に開閉可能なのは言うまでもないと思う。

とは言え、まだ疑問は完全に払拭されたわけではない。確かに、水中生活が多いアザラシやアシカなどの海獣類、あるいはホッキョクグマやカバ、はたまた砂漠のような特殊な環境に住むラクダ(砂が入るのを防ぐためと言われる)など一部の哺乳類は鼻の穴を開閉出来るが、スリットタイプの鼻を持つ多くの動物は、実際には鼻の穴を自由に閉じることは出来ないと思われる。少なくとも、スリット型の鼻穴であればどんな動物も開閉出来ますよと言うようなソースは、ざっとネットで調べてみた限りでは見当たらなかった。

イエネコの場合、シャーッと威嚇した時とかあくびをした時は鼻の穴は閉じてしまうように見える。しかしイエネコが水に濡れることを嫌うのは有名な話で、水中に入ることを想定して開閉機能を備えたとは考え難い。かと言って、威嚇やあくびのためにどうしても鼻の穴を閉じる必要があったとも思えない。

これらは顔面の構造や機能上、たまたま鼻の穴も閉じてしまう結果になっただけと考えたほうが自然な気がする。

トラのような水中に入ることを厭わないネコ科動物は例外的な存在だ。

多くの陸生哺乳類にとっては水中にどっぷり浸かって生活する必要はなく、従って開閉可能な鼻の穴の必然性はまずないのである。

厳密に数えてみたわけではないが、スリットノーズを持つ哺乳類は、そうでない哺乳類よりずっと種類が多いように思える。その多くが鼻の穴を開閉出来ない(する必要がない)のなら、彼らはなぜスリットノーズを持っているのだろうか?

ここから先は、特にソースのない単なる想像である。

地球上に現れた最初期の哺乳類は、ネズミのような小さな生き物だったそうである。

当時はまだ爬虫類その他の天敵に対抗し得る体機能もなく頻繁に狙われただろうし、襲われたら逃げ回るしかなかっただろう。その頃の哺乳類は基本的には陸生であったのだろうが、陸上のみならず水中でも移動、活動が可能であれば生き延びられる確率は格段に上がったはずである。

だから彼らは鼻の穴をスリット型にして、開閉可能なように進化した。初期の哺乳類は水陸両用型であったわけだ。

原始的な哺乳類の鼻が本当はどんな構造だったのかはわからないし、水陸両生だったという証拠もないが、この考え方は、元来陸生であったはずの哺乳類の中からクジラやイルカのような完全に水中生活に適応した種がなぜ派生したのかもうまく説明出来る気がする。共通の祖先が水陸両用タイプだったのであれば、後に水中生活を専門に選択した種が現れたとしてもさほど不思議ではない。

やがて種の分化が進み哺乳類のバリエーションが増え、しかも爬虫類全盛の時代が終わると、鼻の穴を閉じなくても困らない生活条件で暮らす種も増えた。ヒトの瞬膜がそうであるように、「使わない」機能はやがて「使えない」機能になるのである。

使わない器官は退化するものであるが、開閉機能が失われたにもかかわらず、鼻の穴のスリットが消失することなく多くの哺乳類の鼻に残されているのはなぜなのか?

それは単なる祖先の名残り、「使わないけど、この形でも別に困らないから放っておくか」と言うぐらいのことではないだろうか。開閉機能は失われても鼻そのものは必要な器官であったから、消失する方向には退化しなかったのである。

身体構造の進化的な変化は、「このままだとヤヴァいマジで!」ぐらいに切羽詰まらないと起きないのではないかと思う。

スリットノーズでない哺乳類の種類が少ないのは、そういう面倒な事情を抱えてしまった種が少なかっただけのことであろう。全部の事情まではわからないが、例えばゾウは、ああいう鼻の使い方をするのならスリットノーズにこだわるわけにはいかなかったろうなと推測出来る。

では、ヒトはなぜスリットノーズを捨てたのだろうか?そこまで切羽詰まった事情とは何であったのか?

まあ、そのあたりはどうでもいい話である。

なぜ急にそんなことを言い出したかと言うと、タイトルのごとく「猫の鼻の横のスリットは何のためにあるのか?」という疑問の答えについて、ヒントが手に入った気がするからである。

そのヒントとは、この画像(その模写)である。↓

おわかりいただけただろうか?

そう、スリットタイプの鼻の穴は、手指などを使わずに開閉することが出来るのである!

ヒトのような丸っこい形の鼻の穴より、スリット型の穴のほうが効率的確実に開閉可能なのは言うまでもないと思う。

とは言え、まだ疑問は完全に払拭されたわけではない。確かに、水中生活が多いアザラシやアシカなどの海獣類、あるいはホッキョクグマやカバ、はたまた砂漠のような特殊な環境に住むラクダ(砂が入るのを防ぐためと言われる)など一部の哺乳類は鼻の穴を開閉出来るが、スリットタイプの鼻を持つ多くの動物は、実際には鼻の穴を自由に閉じることは出来ないと思われる。少なくとも、スリット型の鼻穴であればどんな動物も開閉出来ますよと言うようなソースは、ざっとネットで調べてみた限りでは見当たらなかった。

イエネコの場合、シャーッと威嚇した時とかあくびをした時は鼻の穴は閉じてしまうように見える。しかしイエネコが水に濡れることを嫌うのは有名な話で、水中に入ることを想定して開閉機能を備えたとは考え難い。かと言って、威嚇やあくびのためにどうしても鼻の穴を閉じる必要があったとも思えない。

これらは顔面の構造や機能上、たまたま鼻の穴も閉じてしまう結果になっただけと考えたほうが自然な気がする。

トラのような水中に入ることを厭わないネコ科動物は例外的な存在だ。

多くの陸生哺乳類にとっては水中にどっぷり浸かって生活する必要はなく、従って開閉可能な鼻の穴の必然性はまずないのである。

厳密に数えてみたわけではないが、スリットノーズを持つ哺乳類は、そうでない哺乳類よりずっと種類が多いように思える。その多くが鼻の穴を開閉出来ない(する必要がない)のなら、彼らはなぜスリットノーズを持っているのだろうか?

ここから先は、特にソースのない単なる想像である。

地球上に現れた最初期の哺乳類は、ネズミのような小さな生き物だったそうである。

当時はまだ爬虫類その他の天敵に対抗し得る体機能もなく頻繁に狙われただろうし、襲われたら逃げ回るしかなかっただろう。その頃の哺乳類は基本的には陸生であったのだろうが、陸上のみならず水中でも移動、活動が可能であれば生き延びられる確率は格段に上がったはずである。

だから彼らは鼻の穴をスリット型にして、開閉可能なように進化した。初期の哺乳類は水陸両用型であったわけだ。

原始的な哺乳類の鼻が本当はどんな構造だったのかはわからないし、水陸両生だったという証拠もないが、この考え方は、元来陸生であったはずの哺乳類の中からクジラやイルカのような完全に水中生活に適応した種がなぜ派生したのかもうまく説明出来る気がする。共通の祖先が水陸両用タイプだったのであれば、後に水中生活を専門に選択した種が現れたとしてもさほど不思議ではない。

やがて種の分化が進み哺乳類のバリエーションが増え、しかも爬虫類全盛の時代が終わると、鼻の穴を閉じなくても困らない生活条件で暮らす種も増えた。ヒトの瞬膜がそうであるように、「使わない」機能はやがて「使えない」機能になるのである。

使わない器官は退化するものであるが、開閉機能が失われたにもかかわらず、鼻の穴のスリットが消失することなく多くの哺乳類の鼻に残されているのはなぜなのか?

それは単なる祖先の名残り、「使わないけど、この形でも別に困らないから放っておくか」と言うぐらいのことではないだろうか。開閉機能は失われても鼻そのものは必要な器官であったから、消失する方向には退化しなかったのである。

身体構造の進化的な変化は、「このままだとヤヴァいマジで!」ぐらいに切羽詰まらないと起きないのではないかと思う。

スリットノーズでない哺乳類の種類が少ないのは、そういう面倒な事情を抱えてしまった種が少なかっただけのことであろう。全部の事情まではわからないが、例えばゾウは、ああいう鼻の使い方をするのならスリットノーズにこだわるわけにはいかなかったろうなと推測出来る。

では、ヒトはなぜスリットノーズを捨てたのだろうか?そこまで切羽詰まった事情とは何であったのか?

まあ、そのあたりはどうでもいい話である。

プロフィール

最新記事

(04/28)

(04/21)

(04/15)

(04/09)

(03/25)

アーカイブ

ブログ内検索

忍者カウンター

P R